erschienen in neue energie 12/2014, S.42-45.

Vielerorts wird um neue Übertragungsleitungen gestritten. Nicht wenige halten sie für die Energiewende für unverzichtbar. Dabei wird die Bedeutung von Übertragungsleitungen für die Energiewende stark überschätzt. Speicher haben hingegen eine viel größere Bedeutung, denn ohne neue Speicher werden sich dringend benötigte große Mengen an Solar- und Windstrom definitiv nicht in das Netz integrieren lassen.

In einem Punkt sind sich Medien, Politik und auch viele Wissenschaftler einig: ohne einen ambitionierten Leitungsneubau wird die Energiewende nicht klappen. Vor allem die Forderung nach neuen Übertragungsleitungen wird gebetsmühlenartig wiederholt, ohne überhaupt noch über deren Sinn und Zweck zu diskutieren. Sicher sind diese für erneuerbare Kraftwerke erst einmal kein Nachteil. Werden erneuerbare Stromerzeuger dort aufgebaut, wo es wenig Verbrauch gibt, können Übertragungsleitungen den Strom in Deutschland sinnvoll verteilen. Das betrifft überwiegend Offshore-Windkraftanlagen und Onshore-Windkraftanlagen in strukturschwachen Gebieten. Neue Übertragungsleitungen helfen aber auch, klimaschädliche Kohlekraftwerke zu erhalten. Bereits jetzt deckt Brandenburg im Jahresmittel rund 80 Prozent seines Strombedarfs aus erneuerbaren Energien. Die 100-Prozentmarke dürfte bald geknackt werden. Gleichzeitig sind in der Lausitz Braunkohlekraftwerke mit einer Leistung von gut 7 Gigawatt in Betrieb. Mit dem Ausbau des Tagebaus Welzow-Süd II hat die Brandenburger Landesregierung gerade ein Bekenntnis zur weiteren Nutzung der Braunkohle bis zum Jahr 2040 abgegeben. Noch dient Berlin im Zentrum Brandenburgs als Stromsenke. Bei einem fortgesetzten, schnellen Ausbau erneuerbarer Energien in Brandenburg lässt sich das Stromüberangebot aber nur noch mit immer längeren Leitungen abtransportieren.

Übertragungsleitungen haben Akzeptanzprobleme

Übertragungsleitungen sind also vor allem ein Mittel, um den Braunkohleirrsinn in Deutschland zu konservieren. Nehmen wir keine konventionellen Kraftwerkskapazitäten vom Netz, wird der Ruf nach Leitungen immer lauter werden. Übertragungsleitungen haben generell einen entscheidenden Nachteil: Deren Akzeptanz in der Bevölkerung ist gering. Strommasten sind hässlich, zerstören das Landschaftsbild und sind zudem noch Quellen von unheimlichem Elektrosmog. Kein Wunder, dass bundesweit die Bürger auf die Barrikaden gehen. Ein geordneter Ausstiegsplan aus der Kohlenutzung und ein dezentralerer Ausbau erneuerbarer Energien könnten den Druck zum Leitungsausbau an vielen Stellen entschärfen. Doch beides steht nicht auf der aktuellen Agenda der Politik. Diskussionen über einen Kohleausstieg sind tabu. Der Ausbau der Windkraft an Offshore-Standorten und der Küste soll weiter vorangetrieben werden und durch die geplante Ausschreibung von großen Photovoltaik-Freiflächenanlagen wird auch Solarstrom verstärkt abseits der Verbrauchszentren erzeugt.

Dabei ließe sich mit sehr einfachen Mitteln der Übertragungsleitungsbedarf kostenneutral senken. Man sollte einfach Eigenverbrauchsanlagen nicht zusätzlich belasten sowie die EEG-Vergütung in verbrauchsstarken Regionen anheben und im Gegenzug in verbrauchsschwachen Regionen reduzieren. Eine solche Ausbausteuerung ist aber derzeit politisch nicht durchsetzbar, da alle Regionen gleich viel vom Erneuerbare-Energien-Kuchen abbekommen wollen. Die Gegner einer solchen Regelung sollten dann aber auch den Bürgern erklären, dass sie mit ihrer Haltung den Neubau von großen Leitungswegen geradezu erzwingen.

Sicher können Übertragungsleitungen die Probleme mit Überkapazitäten an Kohlekraftwerken und dem planlosen zentralen Zubau

erneuerbarer Kraftwerkskapazitäten übergangsweise beheben. Doch selbst wenn wir ganz Deutschland mit einer Kupferplatte überziehen,

werden wir bereits in absehbarer Zeit mit der Energiewende an Grenzen stoßen, wenn wir uns lediglich auf den Leitungsausbau fokussieren.

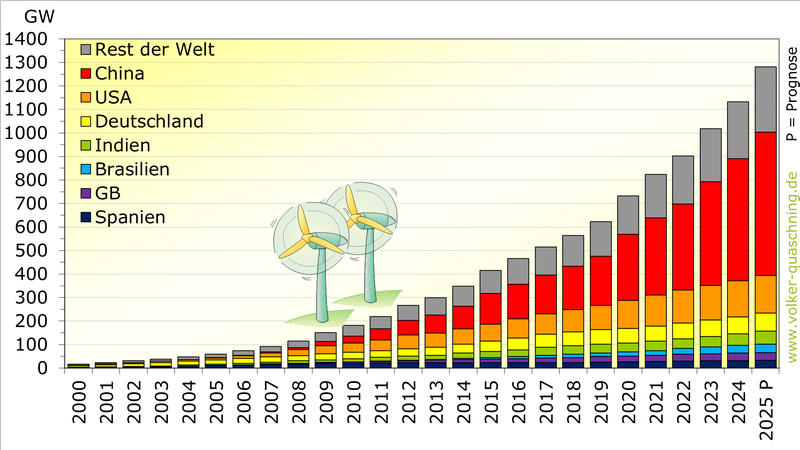

Windkraftanlagen mit einer Nennleistung von rund 35 Gigawatt speisten am 16. März 2014 um Mitternacht beispielsweise bereits 24,5 Gigawatt ins deutsche Stromnetz ein und deckten damit über 50 Prozent unseres Strombedarfs. Biomasse und Wasserkraft

lieferten noch einmal 16 Prozent. Wäre am gleichen Tag eine Windkraftleistung von 59 Gigawatt anstelle von 35 Gigawatt installiert gewesen, hätte die Windkraft die verbleibenden 34 Prozent ebenfalls noch übernehmen können. Dann wäre Deutschland erstmals

temporär zu 100 Prozent regenerativ versorgt gewesen.

Die Integration großer Solar- und Windleistungen lässt sich mit Übertragungsleitungen nicht realisieren.

Werden die Ausbauziele des reformierten EEG realisiert, wird diese Leistung bereits Anfang 2021 erreicht. Und was kommt dann? Ein begrenzter Teil der Leistung könnte noch ins Ausland transportiert werden. Da derzeit für die Netzstabilität noch ein größerer Sockel an konventionellen Must-Run-Kapazitäten erforderlich ist, wird dadurch aber die in Deutschland aufnehmbare Windkapazität nicht wirklich erhöht. Bleibt es bei den EEG-Ausbauzielen, kommt nach 2021 das große Abregeln von Windkraftleistung. Lässt sich der Windstrom nicht optimal verteilen, wird der Zeitpunkt des verstärkten Abregelns sogar schon früher erreicht. Das ist sehr wahrscheinlich, denn ein entsprechender Netzausbau in wenigen Jahren ist reine Utopie. Anfangs werden die abgeregelten Energiemengen gering sein, mit zunehmendem Windenergieausbau aber schnell ansteigen. Das wird auch die Kosten für die Energiewende erneut nach oben treiben. Wie die Politik darauf reagieren wird, ist klar: Sie wird den Windenergieausbau ähnlich wie bei der Photovoltaik radikal zurückfahren. Damit sind die Zielkorridore im EEG für die Windkraft nicht das Papier wert, auf dem sie gedruckt sind.

Dabei müsste für eine echte Energiewende der Windenergieausbau noch forciert werden. Wollen wir die Klimaschutzziele erreichen, bräuchten wir in Deutschland bereits im Jahr 2030 eine Windkraftleistung von 140 Gigawatt. Übertragungsleitungen könnten bei der Aufnahme dieser Leistungen nur helfen, wenn sie von Portugal bis Russland reichen und gleichzeitig gigantische Übertragungskapazitäten aufwiesen. Die Realisierungschancen dafür sind gleich null. Wenn wir also eine schnelle Energiewende umsetzen wollen, die dem Klimaschutz gerecht wird, helfen uns Übertragungsleitungen nicht wirklich weiter. Für die Leistungsspitzen brauchen wir Speicherkapazitäten und eine Kopplung der Elektrizitäts- mit der Wärmeversorgung - und das möglichst schnell.

Bei der Photovoltaik sind die Probleme ähnlich gelagert. Die Zielkorridore im EEG wurden bei der letzten Reform allerdings bereits so stark beschnitten, dass sie mit den derzeitigen Ausbauzielen erst deutlich später als bei der Windkraft auftreten. Für eine funktionierende Energiewende werden wir die Ausbauziele der Photovoltaik aber wieder deutlich erhöhen müssen. Möchten wir wie versprochen die globale Erwärmung auf 2 Grad Celsius begrenzen, bräuchten wir im Jahr 2030 sogar schon über 150 Gigawatt an Photovoltaikleistung. Auch hier werden und Übertragungsleitungen nur sehr begrenzt weiterhelfen, derartige Leistungen ins Netz zu integrieren. Ein Vorteil der Photovoltaik ist, dass sie sich leicht mit Speichern und der thermischen Nutzung kombinieren lässt, vorausgesetzt die Photovoltaiksysteme werden direkt bei den Stromverbrauchern realisiert.

Bei photovoltaischen Eigenverbrauchsanlagen sind heute Batteriespeicher schon nahe an der Wirtschaftlichkeit. Neben dezentralen Batteriespeichern könnte die Power-To-Gas-Technologie helfen, am Ende auch in verbrauchsschwachen Regionen vermehrt Windkraftanlagen zu installieren. Die derzeitige Preisentwicklung bei Lithiumsystemen lässt hoffen, dass größere photovoltaische Eigenverbrauchssysteme mit Batteriespeichern bereits vor 2020 auch ohne erhöhte Einspeisevergütungen wirtschaftlich konkurrenzfähig sein werden. Voraussetzung ist dafür allerdings, dass die Politik diese Anlagen nicht mit immer neuen Abgaben belegt. Da Leistungsspitzen von Solar- und Windkraftanlagen in Deutschland fast nie zeitgleich auftreten, könnten Batteriespeicher bei geeigneten Geschäftsmodellen auch zur Pufferung von Windüberschüssen dienen. Doch statt die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür zu schaffen und mit einem ambitionierten Markteinführungsprogramm die Wirtschaftlichkeit von Batteriesystemen zu beschleunigen, bremst die Politik lieber den Ausbau erneuerbarer Energien und versucht sinnlose Leitungskapazitäten durchzudrücken. Diese werden am Ende nur die Kosten der Energiewende nach oben treiben und Kohlekraftwerken noch ein paar Jahre eine weitere Daseinsberechtigung bescheren.

Eine echte Energiewende braucht viel mehr Speicher und weniger Übertragungsleitungen

Wir müssen endlich aufhören, nach Übertragungsleitungen zu schreien, die am Ende nur die Akzeptanz der Energiewende beschädigen.

Wie in der Vergangenheit müssen die Verteilnetze weiter nach Bedarf verstärkt werden. Und dann sollten wir uns bei der

Energiewende endlich auf das Wesentliche konzentrieren: Eine vollständig erneuerbare Energieversorgung bis 2040 aufzubauen.

Dazu brauchen wir viel mehr Speicher und weniger neue Übertragungsleitungen. Von der Regierung sind aber in punkto Energiewende

derzeit keine sinnvollen Entscheidungen zu erwarten. Wenn die Energiewende und der Erhalt der Lebensgrundlagen für künftige

Generationen keine Vision bleiben sollen, fragen Sie also nicht, was Ihre Regierung für die Energiewende tun kann, sondern was

Sie für die Energiewende tun können. Meine Südost-Dachhälfte ist bereits voll mit Photovoltaik. Vielleicht folgt nächstes Jahr

auch noch ein Teil meines Nordwestdachs. Und demnächst werde ich im Keller nach einem Platz für einen Batteriespeicher suchen.

Und was haben Sie alles geplant?