erschienen in neue energie 01/2015, S.44-47.

Große zentrale erneuerbare Kraftwerke sollen künftig eine größere Rolle bei der Energiewende spielen, da sie angeblich günstiger sind als kleine dezentrale Anlagen. Doch wer so argumentiert, übersieht die unterschiedlichen Renditeerwartungen und großen Investoren und Privatpersonen. Am Ende könnte eine dezentrale Energiewende sogar billiger werden und vor allem viel schneller gehen. Darum sollten sich die Bürger die Energiewende nicht aus der Hand nehmen lassen.

Vorletztes Jahr habe ich meine zweite Photovoltaikanlage auf unserem Dach errichtet. Ein Nachbar sprach mich an, ob sich die Investition denn überhaupt noch rechnen würde. „Wenn alles wie geplant läuft, habe ich mein Geld in 15 Jahren zurück“, klärte ich ihn auf. „Und wie lange hält die Anlage?“ „20 Jahre auf jeden Fall, vermutlich auch ein paar Jahre mehr.“ „Das ist doch super.“ „Ja, das entspricht einer Rendite von zwei bis drei Prozent.“ „Das ist doch deutlich mehr als auf dem Sparbuch.“

Privatpersonen haben eine ganz andere Wahrnehmung von wirtschaftlichem Erfolg als große Investoren oder Energiekonzerne. Eine regenerative Energieanlage hat in Krisenzeiten die Qualität von Edelmetall. Man hat die Investition vor Augen, kann sie anfassen und sie übersteht jede Inflation oder den Niedergang einer Währung. Eine Aussicht auf die berühmte schwarze Null reicht nicht wenigen für eine Investitionsentscheidung aus. Professionelle Investoren erwarten hingegen eine Rendite, die deutlich höher ist als drei Prozent.

Ein einziger Brief des Bundesministeriums der Finanzen machte mir bereits im September 2014 meine magere Renditehoffnung weitgehend zunichte. Als Berechnungsgrundlage für die Umsatzsteuer auf eigenverbrauchten Solarstrom sind nun nicht mehr die Selbstkosten von rund zehn Cent pro Kilowattstunde, sondern die privaten Strombezugskosten von 25 Cent pro Kilowattstunde netto anzusetzen. Das erhöht die abzuführende Umsatzsteuer auf den Eigenverbrauch um fast drei Cent pro Kilowattstunde. Dabei versprach unsere Bundeskanzlerin noch im Jahr 2013: „Es wird keine Kürzungen bei EEG-Bestandsanlagen geben.“ Das schließt natürlich eine Erhöhung der Abgaben nicht aus.

Nun steht mein Haus mit der Solaranlage in Berlin, das nicht unbedingt als Solarmekka bekannt ist. Das Dach ist nach Südosten geneigt und ab Mitte Oktober spendet auch noch eine Eiche auf der Straße kräftig Schatten. Es gibt sicher auch Standorte in Deutschland, die eine größere Rendite versprechen. Neben den Launen einer Bundesregierung gefährden aber auch möglich technische Probleme oder Schwankungen des regenerativen Angebots den wirtschaftlichen Erfolg. Gerade die Windenergie musste viele Jahre mit einem unterdurchschnittlichen Windangebot kämpfen.

Das erklärt auch, warum die großen Energiekonzerne so wenig Windkraft- und Solaranlagen ihr Eigen nennen. Für ein größeres Engagement im Bereich der erneuerbaren Energien war bislang schlicht und einfach die Rendite zu niedrig. Bei RWE stammte im Jahr 2013 beispielsweise nur ein Prozent der Stromerzeugung in Deutschland aus Erneuerbaren-Anlagen. Dafür wurde in der Vergangenheit mit großer Ignoranz kräftig in vermeintlich lukrativere, konventionelle Kraftwerke investiert. Da kommt schon ein wenig Schadenfreude auf, wenn nun die immer größere regenerative Konkurrenz, vor allem finanziert durch das Engagement von Privatpersonen, die neu gebauten konventionellen Kraftwerke zunehmend unrentabel macht.

Ausschreibung = höheres Risiko = teurere Anlagen

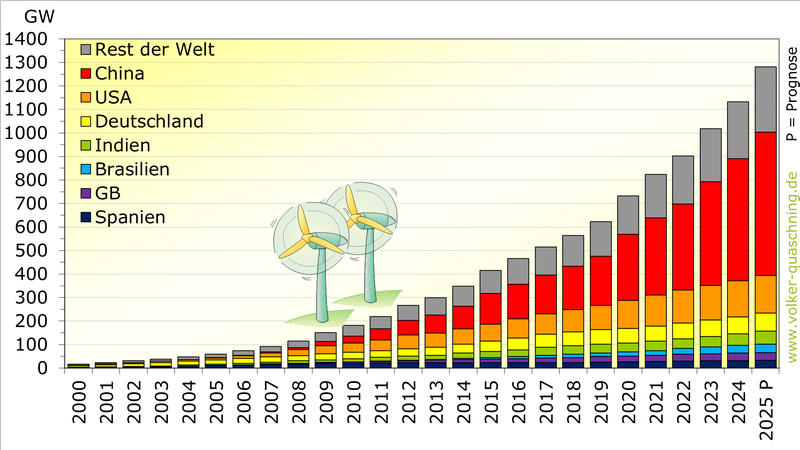

Rund die Hälfte der Erneuerbaren-Anlagen in Deutschland befindet sich als Folge dieser Entwicklung im Eigentum von Privatpersonen. Die Energiewende war bislang vor allem eine Energiewende der Bürger. Doch das soll sich künftig ändern. Mit dem Anspruch, mehr Markt und Wettbewerb zu schaffen, wurde das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) im August 2014 reformiert. Strom aus erneuerbaren Energien soll von den Anlagenbetreibern zunehmend selbst vermarktet werden und Ausschreibemodelle sollen das einfache EEG-Vergütungsmodell ersetzen.

Außerdem wird der Eigenverbrauch durch neue Abgaben unattraktiver gestaltet. In Summe bedeutet dies einen massiven Einschnitt beim Zugang und bei der Rentabilität einer dezentralen, bürgernahen Energiewende. Das Schlagwort „Wettbewerb“ suggeriert sinkende Preise. Doch wer erwartet, die Maßnahmen der Bundesregierung könnten die Kosten der Energiewende reduzieren, dürfte bald eines Besseren belehrt werden. Durch die Änderungen im EEG erhöht sich nämlich erst einmal das Risiko für die Errichtung von Erneuerbaren-Anlagen.

Das wirklich Bestechende am EEG war bislang die über 20 Jahre geltende, fest planbare Vergütung. Die Risikobetrachtung konnte auf technische Risiken reduziert werden. Zudem war der Verwaltungsaufwand für den Erhalt einer EEG-Vergütung bestechend einfach: aufbauen, anschließen, anmelden, fertig. Kein Wunder, dass in Deutschland Erneuerbaren-Anlagen vergleichsweise günstig errichtet wurden. Während eine Photovoltaikanlage im Einfamilienhausbereich in Deutschland Ende 2013 rund 1600 Euro pro Kilowatt kostete, mussten im Mutterland des Wettbewerbs und freien Marktes, den USA, 2600 Euro pro Kilowatt veranschlagt werden.

Auch die spezifischen Kosten für PV-Freiflächenanlagen lagen in den USA rund 40 Prozent über denen in Deutschland. Selbst die spezifischen Investitionskosten von Windparks waren in den USA trotz deutlich größerer Windparkleistungen und besserer Windbedingungen höher als in Deutschland. Steigt die Unsicherheit durch „mehr Wettbewerb“, werden Investoren das künftig in der Projektentwicklung mit einpreisen. Hinzu kommt, dass Direktvermarktung oder Ausschreibeprojekte aufgrund des Aufwands für kleinere Marktteilnehmer oder Privatpersonen kaum infrage kommen. Investoren, die sich auch mal mit zwei bis drei Prozent Rendite zufrieden geben, scheiden damit zunehmend aus.

Übrig bleiben Energiekonzerne und große Player mit deutlich höheren Renditeerwartungen und Projekte mit gestiegenem Risiko. Bei der Energiewende dürfte das erst einmal zu weniger Regenerativ-Anlagen für das gleiche Geld führen. Die Forderung nach mehr Markt bedeutet de facto nur das Schaffen von geschützten Marktsegmenten für große Konzerne, die bislang aus eigener Kraft den Einstieg in die Energiewende nicht geschafft haben.

Befürworter dieser Entwicklung führen gerne an, dass bei großen, zentralen regenerativen Kraftwerken die spezifischen Kosten, also die Kosten pro Kilowatt meist niedriger sind als bei kleinen dezentralen Anlagen. Doch diese Betrachtung lässt die unterschiedliche Renditeerwartung komplett außen vor. Wer die Renditeerwartung von zwei auf sechs Prozent hochschraubt, muss dazu die spezifischen Investitionskosten um 25 Prozent senken. Für eine Rendite von zehn Prozent ist sogar eine Kostensenkung um 40 Prozent nötig. Zumindest bei der Photovoltaik verschwindet so der Unterschied zwischen Privatpersonen mit Kleinanlagen und Konzernen mit großen zentralen Kraftwerken schnell. Hinzu kommt, dass bei netzfernen Großanlagen auch noch die allgemeinen Aufwendungen für den Netzausbau steigen. Werden viele kleine dezentrale Anlagen errichtet, müssen zwar auch die Verteilnetze verstärkt werden, jedoch stehen diese Investitionen für die schnelle und flächendeckende Einführung der Elektromobilität sowieso an.

Bürger bauen Batteriespeicher trotz schlechter Renditeaussicht

Auch in einem weiteren Punkt sind kleine dezentrale Anlagen zentralen Großprojekten deutlich überlegen: der Speicherung. Ein kontinuierlicher, schneller Ausbau erneuerbarer Energien muss schon bald von einem Ausbau der Speicher begleitet werden. Durch die sinkenden Börsenstrompreise werden aber zentrale Speicher derzeit immer unwirtschaftlicher. Großinvestoren machen darum gerne einen weiten Bogen um neue, aber auch etablierte Speicherlösungen. Gleichzeitig wurden in Kombination mit Photovoltaikanlagen inzwischen bereits rund 15 000 dezentrale Batteriespeicher aufgebaut.

Viele Privatleute nahmen bei der Errichtung der Speicher nicht einmal das KfW-Förderprogramm für Batteriespeicher in Anspruch. Kaum einer dieser Speicher wäre von einem Investor mit hoher Renditeerwartung errichtet worden. Noch ist die verfügbare Speicherkapazität an Batterien in Deutschland gering. Doch mit einem wirklich ambitionierten Speicherförderprogramm ließen sich auch mit vertretbaren öffentlichen Finanzmitteln schnell stattliche Kapazitäten errichten und gleichzeitig durch Lernraten die Systemkosten erheblich senken, ähnlich wie bei der Photovoltaik in den letzten Jahren.

Dezentrale Speicher hätten zudem den Charme, dass sie die Versorgungssicherheit in Deutschland deutlich erhöhen. Spätestens, wenn der Roman „Blackout“ ins Fernsehen oder Kino kommt, wird eine Renditeerwartung bei der Anschaffung dezentraler Speicher gar keine Rolle mehr spielen. Doch auch hier ist zu befürchten, dass die Politik schon bald die Energiekonzerne beim Speicherausbau als zentrale Akteure mit ins Spiel bringen will. Auch wenn die spezifischen Investitionskosten bei zentralen Speichern geringer sind, wird dieser Vorteil erneut durch die Renditeerwartungen der Player in diesem Segment größtenteils wieder aufgefressen.

Sobald dezentrale Speicher auch ohne Förderprogramme wirtschaftlich auskömmlich zu betreiben sind, wird die Politik daher ähnlich wie bei der Photovoltaik den Markt für Kleinspeicher voraussichtlich mit zusätzlichen Abgaben belasten. Am Ende haben wir es selbst in der Hand, wie wir unsere Zukunft gestalten. Wir können einen zentralen, langsamen Ausbau erneuerbarer Kraftwerke in die Hand von großen Investoren mit hohen Renditeerwartungen legen. Wir können aber auch weiterhin eine schnelle Energiewende mit dezentralen Anlagen in Bürgerhand realisieren. Während die Großinvestoren immer noch auf ihre hohe Rendite warten und bei der Investition zögern, können wir mit eigenen Anlagen Tatsachen schaffen. Momentan ist dabei die Rendite meist noch höher als auf dem Sparbuch. Also worauf warten wir noch?