Im Jahr 2010 erreichte die neu installierte Photovoltaikleistung in Deutschland wieder einmal einen Rekord. Rund 2 Prozent

trugen Solaranlagen zur deutschen Stromerzeugung bei. Mit hektischen Reduktionen der EEG-Vergütung wurde bereits 2010

versucht, dem Zubau Einhalt zu gebieten. Mitte 2011 steht bereits wieder die nächste Sonderkürzung ins Haus. Von einigen

Seiten, zuletzt dem Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) wurde sogar immer wieder ein Deckel ins Spiel gebracht,

der einem schnellen Ausbau der Photovoltaik endgültig den Garaus machen soll. Eines wird bei diesem Hin und Her klar:

Ein wirklich langfristiges Konzept für die Rolle der Photovoltaik in Deutschland gibt es nicht.

Im Jahr 2010 erreichte die neu installierte Photovoltaikleistung in Deutschland wieder einmal einen Rekord. Rund 2 Prozent

trugen Solaranlagen zur deutschen Stromerzeugung bei. Mit hektischen Reduktionen der EEG-Vergütung wurde bereits 2010

versucht, dem Zubau Einhalt zu gebieten. Mitte 2011 steht bereits wieder die nächste Sonderkürzung ins Haus. Von einigen

Seiten, zuletzt dem Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) wurde sogar immer wieder ein Deckel ins Spiel gebracht,

der einem schnellen Ausbau der Photovoltaik endgültig den Garaus machen soll. Eines wird bei diesem Hin und Her klar:

Ein wirklich langfristiges Konzept für die Rolle der Photovoltaik in Deutschland gibt es nicht.

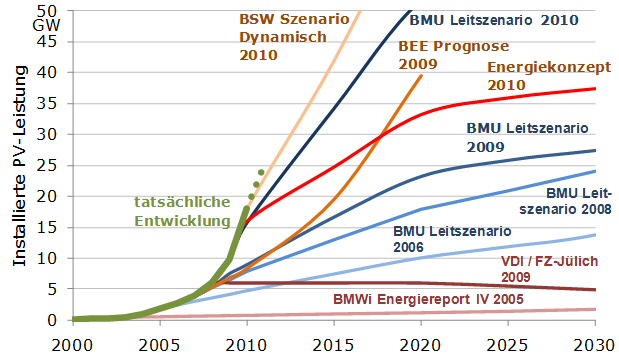

Ein Beleg dafür sind die Ausbauszenarien verschiedener Studien der letzten Jahre. Die Prognosen schwanken dabei von

unter 5 GW für das Jahr 2030 bis zu 70 GW für das Jahr 2020. Bis zum Jahr 2010 hat der reale Ausbau aber selbst die

optimistischen Prognosen der Branchenverbände überholt (Bild 1). Ob diese Entwicklung nach den drastischen EEG-Kürzungen

weitergeht, ist allerdings offen. Grund genug, endlich in Diskussion einzusteigen, welcher Photovoltaikanteil und welcher

jährlicher Zubau in den nächsten Jahren sinnvoll wäre.

Für einen wirksamen Klimaschutz sollen erneuerbare Energien bis spätestens 2050 nahezu unseren gesamten Elektrizitätsbedarf

decken. Zumindest bei diesem Ziel gibt es inzwischen über alle Pateigrenzen hinweg Einigkeit. Biomasse und Wasserkraft

können dabei zusammen nicht wesentlich mehr als 20 Prozent des Bedarfs decken. Mehr geben ihre Potenziale in Deutschland

auch bei optimistischen Schätzungen nicht her. Auch bei der Geothermie ist fraglich, ob hierzulande ein Anteil deutlich

über 10 Prozent zu erreichen ist. Die hohen Kosten und die jüngsten Rückschläge durch seismische Aktivitäten bei

Geothermiekraftwerken bereiten hier Probleme. Damit bleiben letztendlich nur drei Optionen infrage, um einen Großteil

der regenerativen Stromversorgung zu übernehmen: Windenergie, Import von regenerativem Strom und eben die

Photovoltaiknutzung in Deutschland.

Die Windenergie könnte zwar theoretisch zwei Drittel der Stromversorgung abdecken. Da die Potenziale an Land begrenzt sind,

wäre das nur durch einen enormen Offshore-Anteil zu erreichen. Bei den dann nötigen weiten Entfernungen von der Küste,

großen Wassertiefen und der Konzentration auf die Nordsee stellt sich dabei die Frage der Wirtschaftlichkeit und der

Versorgungssicherheit. Daher erscheint aus heutiger Sicht eher ein Windstromanteil von 30 bis 40 Prozent realistisch.

Auch der Import großer Mengen an regenerativem Strom beispielsweise aus solarthermischen Kraftwerken in der Sahara ist

umstritten. Aus Gründen der Versorgungsabhängigkeiten und wegen Akzeptanzproblemen bei der Errichtung großer Stromtrassen

dürfte der Importanteil langfristig 10 bis 15 Prozent nicht wesentlich überschreiten. Insofern verbleibt ein Restanteil

von 15 bis 30 Prozent, den letztendlich nur die Photovoltaik in Deutschland übernehmen kann.

In den nächsten Jahrzehnten dürfte sich der Strombedarf in Deutschland nur unwesentlich ändern. Mögliche Einsparungen werden

durch neue Verbraucher wie Elektroautos oder Wärmepumpen kompensiert, sodass bei einem jährlichen Elektrizitätsbedarf von

600 TWh die Photovoltaik langfristig 90 bis 180 TWh decken müsste. Hierfür wäre eine installierte Photovoltaikleistung von

100 bis 200 GW erforderlich. Möchte man die Zahl der benötigten Freiflächen überschaubar halten und die Photovoltaik zum

größten Teil im Gebäudebestand installieren, ergibt sich für Deutschland ein Flächenpotenzial von rund 200 GW. Ein Mangel

an Standorten gibt es also selbst für hohe Leistungen nicht.

Bei einem jährlichen Zubau von 8 GW pro Jahr ließen sich in 25 Jahren 200 GW errichten. Da diese Jahreszubauleistung schon

im Jahr 2010 erreicht wurde, ist eine weitere Steigerung der jährlichen Neuinstallationen für Deutschland nicht mehr sinnvoll.

Andererseits sollten die jährlichen Zahlen auch nicht unter 4 bis 6 GW fallen, da dann wiederum eine regenerative

Vollversorgung nur schwer zu erreichen wäre. Bei der künftigen Neujustierung des EEG sollte daher ein etwas höherer

Zielkorridor für den Zubau in der Größenordnung von 4 bis 8 GW pro Jahr gewählt werden.

Geht man von einer aus derzeitiger Sicht relativ niedrigen jährlichen PV-Neuinstallation von 5 GW aus, wären im Jahr 2020

bereits knapp 70 GW am Netz. In der Praxis werden allerdings niemals alle PV-Anlagen geleichzeitig ihre Nennleistung abgeben.

Bei einer installierten Leistung von 70 GW wäre im Sommer bestenfalls mit einer PV-Spitzenleistung von 50 GW zu rechnen.

An einem Sommerwochenende ist die Nachfrage aller Verbraucher allerdings auch nicht viel größer als 50 GW. Dann könnte die

Photovoltaik bereits kurzzeitig die gesamte Stromversorgung in Deutschland decken. Voraussetzung wäre allerdings, dass sich

der Photovoltaikstrom in Deutschland auch zu allen Verbrauchern transportieren lässt und die Wechselrichter die

Netzstabilität garantieren könnten.

Hier könnte sich die jetzige Struktur des EEG rächen. Da alle Photovoltaikanlagen in Deutschland unabhängig vom

Solarstrahlungsangebot gleich vergütet werden, gibt es eine Konzentration im sonnenreicheren Süddeutschland. Ändert sich an

der Situation nichts, müssten dann in wenigen Jahren vor allem im Sommer enorme Mengen an überschüssigem Strom in den

sonnenbenachteiligen Norden fließen. Die jetzigen Netze wären damit aber komplett überlastet. Hier könnte schnell Abhilfe

geschaffen werden. Anstatt die EEG-Vergütung planlos nach dem Rasenmäherprinzip zu kappen, könnte die Absenkung in Gebieten

mit niedrigem PV-Ausbau geringer ausfallen. So ließe sich eine gleichmäßigere Verteilung der Photovoltaikleistung erreichen,

ohne die Netze extrem ausbauen zu müssen. Ein weiteres Problem beim EEG ist die mangelnde Steuerung anderer regenerativer

Einspeiser. Künftig wird es wenig sinnvoll sein, tagsüber im Sommer auch noch alle Biomasse- und Geothermiekraftwerke auf

voller Leistung laufen zu lassen. Die jetzigen Vergütungsstrukturen des EEG fördern aber genau diese Betriebsweise.

Es bleibt zu hoffen, dass hier eine intelligente Weiterentwicklung des EEG stattfindet.

Geht die installierte Leistung der Photovoltaik in Deutschland deutlich über 70 GW hinaus, wird sich diese nicht ohne

neue leistungsstarke Speicher ins Netz integrieren lassen. Hier gibt es verschiedene Konzepte wie die Nutzung von Batterien

künftiger Elektrofahrzeuge oder die Speicherung durch Methanisierung im Erdgasnetz. Was heute noch wie Zukunftsmusik klingt,

müsste aber in weniger als 10 Jahren bereits in großem Umfang flächendeckend eingeführt werden.

Der schnelle Ausbau der Photovoltaik stellt uns vor enorme Herausforderungen. Noch vor einem Jahr haben wir in Deutschland

diskutiert, ob wir eine Laufzeitverlängerung für Kernkraftwerke brauchen. Heute hat sich diese Frage bereits erledigt.

Wir müssen vielmehr klären, wie Photovoltaikanlagen mit einem Vielfachen der heutigen Kernkraftwerksleistung sinnvoll in

das Netz integrieren werden können. Gelingt uns das, kann die Photovoltaik bereits in 20 bis 30 Jahren neben der Windkraft

zur tragenden Säule der deutschen Elektrizitätswirtschaft werden. Eine regenerative Vollversorgung käme dann schon deutlich

vor dem Jahr 2050 in greifbare Nähe. Versäumen wir diese Chance, können wir hingegen das Erreichen der Klimaschutzziele in

Deutschland endgültig beerdigen. Einen Plan B für den Klimaschutz gibt es nämlich in Deutschland nicht.