erschienen in Sonnenenergie & Wärmetechnik 5/1999 S.12-15

Die Leistungsabgabe von Fotovoltaik- und Windkraftanlagen ergänzt sich gut. Simulationen der Technischen Universität Berlin belegen, dass selbst bei einer vollständigen Deckung des deutschen Strombedarfs mit regenerativen Energien nur relativ geringe Speicherkapazitäten nötig wären.

Die Diskussion um den Ausstieg aus der Nutzung der Kernenergie wirft Fragen zur Gestaltung einer künftigen Elektrizitätsversorgung in Deutschland auf, denn es werden Alternativen benötigt, mit denen sich langfristige Klimaschutzziele einhalten lassen. In einer umfangreichen Untersuchung an der TU Berlin wurde ermittelt, welchen Beitrag hierzu regenerative Energien leisten könnten. Neben den Potenzialen der einzelnen Energieträger sind hierbei aus technischer Sicht auch zeitliche Schwankungen und der erforderlich werdende Speicherbedarf von Bedeutung.

Neue Klimarekorde weisen auf mögliche Folgen des anthropogenen Treibhauseffekts hin. So war das Jahr 1998 das wärmste Jahr seit Beginn der Klimaaufzeichnungen, und die Schäden auf Grund von Naturkatastrophen waren die zweithöchsten die jemals verzeichnet wurden [1]. Bei der Planung der künftigen Elektrizitätsversorgung in Deutschland ist deshalb sicherzustellen, dass ein wirksamer Beitrag zum Klimaschutz unabhängig von Entscheidungen über eine künftigen Nutzung der Kernenergie geleistet werden kann.

Ziel der neuen wie auch der vorigen Bundesregierung ist eine Verringerung der CO2-Emissionen von 25 % gegenüber 1990 bis zum Jahr 2005. Dieses Ziels ist jedoch nur noch mit großen Anstrengungen erreichbar [2]. Das Reduktionsziel für das Jahr 2005 ist aber nur eine erste Etappe hin zu einem wirksamen Klimaschutz. Langfristig müssen deutlich größere CO2-Reduktionen erreicht werden. Nach Empfehlungen der Enquete-Kommission zum Schutz der Erdatmosphäre des Deutschen Bundestags sollten diese 50 % bis zum Jahr 2020 und 80 % bis zum Jahr 2050 betragen [3, 4]. Diese Reduktionen sind mit konventionellen Kraftwerken allein selbst bei einem Verzicht auf einen Ausstieg aus der Kernenergienutzung nur schwer zu erreichen.

Stromerzeugungspotenziale aus regenerativen Energien

Obwohl die Fotovoltaik heute nur einen Anteil an der Elektrizitätsversorgung von deutlich unter einem Prozent hat, verfügt sie über die größten Stromerzeugungspotenziale, wie folgendes Zahlenbeispiel verdeutlicht. Würde man bei den in [5] für die Errichtung von Fotovoltaikanlagen ermittelten verfügbaren Freiflächen, die knapp 5 % der Fläche Deutschlands umfassen, schattentolerante Fotovoltaiksysteme einsetzen [6], ließe sich damit ein Jahresertrag erzielen, der dem Doppelten des heutigen Elektrizitätsbedarfs in Deutschland von 503 TWh (Jahr 1997) entspricht.

Eine Nutzung von Freiflächen in diesem Umfang ist jedoch hinsichtlich großer Flächenversiegelungen und Veränderungen des Landschaftsbildes nicht erstrebenswert. Deshalb wurde unterstellt, dass Fotovoltaikanlagen hauptsächlich im Gebäudebereich auf Dachflächen und Fassaden eingesetzt werden. Unter Nutzung schattentoleranter Systeme ergeben sich die in Abb. 1 dargestellten Potenziale, die bis zum Jahr 2050 erschlossen werden könnten.

Abb. 1: Installierbare Leistung der Fotovoltaik in Deutschland bis zum Jahr 2050. Bei einem Systemnutzungsgrad von 13,5 % könnten insgesamt 175 TWh/a produziert werden.

Im Jahr 1997 wurden weltweit jedoch nur Fotovoltaikmodule mit einer Leistung von etwas mehr als 100 MWp produziert. Zum Erschließen der Potenziale wäre ein erheblicher Ausbau der Produktion erforderlich.

Unterstellt man eine jährliche Steigerung der Produktion von 30 %, lassen sich in Deutschland bei einer Nutzung von 10 % der Weltproduktion bis zum Jahr 2020 rund 18 GWp mit einem Stromerzeugungspotenzial von 15,5 TWh/a (3 % des deutschen Strombedarfs des Jahres 1997) installieren. Die hierbei unterstellte Produktionssteigerung liegt nur geringfügig über den Prognosen von 22 % der Shell AG [7] und ist hinsichtlich des derzeitigen Neubaus großer Produktionsanlagen durchaus realistisch.

Das zweitgrößte Potenzial zur Stromerzeugung bei den regenerativen Energien besteht in Deutschland bei der Windkraft. Die Stromerzeugungspotenziale wurden bereits in verschiedenen Studien ermittelt [3,5,8]. Ohne Nutzung von Offshore-Anlagen reichen die Angaben dabei bis deutlich über 120 TWh/a. Bei der Windkraft wurden in Deutschland im Jahr 1998 etwa 800 MW installiert. Somit gibt es bei der Windkraft im Gegensatz zur Fotovoltaik bereits große Produktionskapazitäten. Da jedoch Probleme unter anderem bei der Genehmigung und Planung neuer Anlagen in Deutschland zu erwarten sind, wurde davon ausgegangen, dass sich die Stromerzeugungspotenziale nicht im vollen Umfang erschließen lassen. Die realisierbaren Potenziale der Windkraft sind in Abb. 2 dargestellt, wobei hier zwischen fünf verschiedenen Regionen unterschieden wurde, die auch Offshore-Gebiete umfassen.

Abb. 2: Installierbare Leistung und Stromerzeugungspotenzial der Windkraft in Deutschland bis zum Jahr 2050

Beim Einsatz von Biomasse in Blockheizkraftwerken (BHKW) wurde ein Wandel zu einer ökologischen Landwirtschaft

angenommen. Die dadurch beschränkte Rohstoffproduktion in Deutschland ermöglicht eine BHKW-Leistung

von knapp 19 GW. Zur Abschätzung der Stromproduktion wurde angenommen, dass die Hälfte der Biomasse

in wärmegeführten BHKW mit 4.000 Vollaststunden pro Jahr und die andere Hälfte in

nachfragegeführten BHKW mit 2.000 Vollaststunden pro Jahr eingesetzt wird.

Aufgrund der Topographie von Deutschland gibt es bei der Wasserkraft nur noch geringe Ausbaupotenziale.

Schwankungen der Leistungsabgabe

Auf Basis von Studien der Prognos AG [10] und des Freiburger Öko-Instituts [11] sowie eigener detaillierter Untersuchungen wurden zwei verschiedene Szenarien für eine mögliche Entwicklung des Elektrizitätsbedarfs in Deutschland aufgestellt, die im folgenden als Trendszenario und Energiesparszenario bezeichnet sind. Das Trendszenario ergibt sich aus der Fortschreibung der derzeitigen Entwicklung, während sich beim Energiesparszenario bei gleichem Wirtschaftswachstum durch Erschließung von Einsparpotenzialen eine deutliche Reduktion des Verbrauchs erreichen ließe (siehe Tab. 1).

Tab. 1: Jährliche Stromerzeugungpotenziale regenerativer Kraftwerke in Deutschland bei einem unterstellten Ausbau für die Jahre 2020 bzw. 2050 sowie im Vergleich der bundesweite Strombedarf heute und in den beiden ausgewählten Szenarien.

| Energieträger | Erzeugung heute a in TWh |

Ausbaumöglichkeiten bis zum Jahr 2020 in TWh | gesamtes Ausbaupotenzial bis zum Jahr 2050 in TWh |

| Fotovoltaik | 0,03 | 15,5 | 175 |

| Windkraft (Land) | 4,6 | 24,2 | 85 |

| Windkraft (Offshore) | --- | 29,9 | 79 |

| Wasserkraft | 18,9 | 20,5 | 25 |

| Biomasse-Reststoffe | 1,0 | 20,0 | 33 |

| Energiepflanzen | --- | 5,0 | 17 |

| Summe | 24,5 | 115,1 | 414 |

| Stromverbrauch Trendszenario | 503 b | 618 | 719 |

| Stromverbrauch Trendszenario | 503 b | 418 | 337 |

b Quelle [12]

Abb. 3: Mögliche Entwicklung der Stromerzeugung aus regenerativen Energien und des Stromverbrauchs in Deutschland bis zum Jahr 2050

In Abb. 3 sind sowohl die zurückliegende als auch die für die Zukunft angenommene Stromerzeugung regenerativer Kraftwerke für die zuvor erläuterten Ausbaustufen dargestellt. Weiterhin sind die Entwicklung des Stromverbrauchs seit 1950 und die beiden Entwicklungspfade für das Trendszenario und das Energiesparszenario eingezeichnet. Im Energiesparszenario kann der Strombedarf theoretisch ab dem Jahr 2045 zu 100 % regenerativ gedeckt werden. Der angenommene Ausbau im Jahr 2050 stellt für den Strombedarf im Energiesparszenario von 337 TWh bereits eine erhebliche Überkapazität dar. Um eine vollständige Deckung mit Strom aus regenerativen Energien zu simulieren, wurde deshalb ein Jahresstrombedarf von 418 TWh angenommen, der dem Energiesparszenario des Jahres 2020 entspricht und für das Jahr 2050 als Mittelwert zwischen Trend- und Energiesparszenario gewertet werden kann.

Um für den unterstellten Ausbau des regenerativen Kraftwerksparks für das Jahr 2050 den zeitlichen Verlauf der Leistungsabgabe zu bestimmen, wurde eine umfangreiche Computersimulation durchgeführt. Als Datenbasis dienten dazu Meßwerte der Globalstrahlung an 42 Standorten, der Windgeschwindigkeit an 24 Standorten sowie der Wasserstände und Abflüsse verschiedener Gewässer für 68 Wasserkraftwerke in Deutschland. Obwohl es vor allem bei der Fotovoltaik erhebliche Schwankungen bei der Leistungsabgabe im Laufe des Jahres gibt, weicht die monatsmittlere Leistungsabgabe des gesamten regenerativen Kraftwerksparks bei den einzelnen Monaten um weniger als 10 % vom Jahresmittel ab. Die verschiedenen regenerativen Kraftwerke ergänzen sich fast optimal (Abb. 4).

Abb. 4: Monatsmittlere Leistungsabgabe des regenerativen Kraftwerksparks im Jahr 2050 (Säulen) sowie Monatsmittelwerte der Stromerzeugung bei einem Jahresbedarf von 418 TWh (Linie)

Um eine gute Ausnutzung des Angebots der regenerativen Kraftwerke zu erreichen, sollten verschiedene Maßnahmen wie Anpassung der Verbraucher an die Last ("Demand Management") und eine an das regenerative Angebot angepasste Betriebsführung bestehender Pumpspeicherkraftwerke und neuer Biomasse-BHKWs durchgeführt werden.

Obwohl sich der Anteil der regenerativen Energien an der Stromerzeugung bei den getroffenen Annahmen bis zum Jahr 2020 mehr als verfünffacht, sind bis dahin noch keine neuen Speicher erforderlich.

Auch bei einer vollständigen Deckung des angenommenen Strombedarfs von 418 TWh mit regenerativen Energien im Jahr 2050 wären nur Speicher mit einer maximalen Energiespeicherkapazität im Umfang von rund 13 TWh, das entspricht 3 % der jährlichen regenerativen Erzeugung, notwendig. Diese Energiemenge könnte in Form von Wasserstoff in bereits bestehenden Salzkavernen gespeichert werden, die bei der Erdgasspeicherung verwendet werden. Die Speicher würden dann vor allem zum Ausgleich von Angebotsschwankungen innerhalb einiger Tage benötigt, wie aus Abb. 5 für eine Woche mit verhältnismäßig hohen Fluktuationen im Dezember dargestellt ist. Die bestehenden Pumpspeicherkraftwerke sind in der Simulation bereits berücksichtigt.

Abb. 5: Simulierte Zeitabhängige Leistungsabgabe der regenerativen Kraftwerke über 7 Tage in der zweiten Dezemberhälfte im Jahr 2050 sowie Verbrauch (Nettoverbrauch incl. Übertragungsverluste und Pumparbeit) bei einer jährlichen Nachfrage von 418 TWh

Möglichkeiten zur Reduktion von CO2-Emissionen

Mit einem Anteil von 38 % an den Emissionen von Kohlendioxid tragen die deutschen Kraft- und Fernheizkraftwerke erheblichen zum Ausstoß von Treibhausgasen bei. Eine 50%ige Reduktion der CO2-Emissionen läßt sich bis zum Jahr 2020 generell nur schwer erreichen. Dies ist im Prinzip nur mit dem Energiesparszenario und einem starkem Ausbau bei der Nutzung regenerativer Energien möglich. Zusätzlich wäre eine starke Umgestaltung des fossilen Kraftwerksparks erforderlich. Aufgrund der noch zu schaffenden Produktionskapazitäten für regenerative Kraftwerke können diese im Jahr 2020 jedoch nur ein Anteil zwischen 18 % und 28 % decken. Vor allem der Neubau von modernen Erdgas-GuD-Kraftwerken und Kraftwerken mit Kraft-Wärme-Kopplung kann zum Erreichen der Klimaschutzziele beitragen. Herkömmliche Kohlekraftwerke erschweren dagegen den Klimaschutz.

Durch den hohen Anteil an regenerativen Energien könnten die Reduktionsziele für das Jahr 2050 deutlich einfacher erreicht werden, da sich dadurch der Anteil der fossilen Kraftwerke stark verringern ließe. Je nach Verbrauchsentwicklung könnten die regenerativen Energien bis zum Jahr 2050 zwischen 60 % und 100 % des Elektrizitätsbedarfs decken und somit zu einem wirksamen Klimaschutz beitragen.

Literatur

[1] Münchener Rück: Jahresrückblick Naturkatastrophen 1998. München: Presseerklärung der Münchner Rück von 29.12.1998.

[2] Markewitz, P.; Martinsen, D.: Kernenergie und zielorientierte CO2-Minderungsstrategie. In: Energiewirtschaftliche Tagesfragen 49. Jg. (1999) Heft 1/2, S. 60-63.

[3] Enquete-Kommission "Vorsorge zum Schutz der Erdatmosphäre" des 11. Deutschen Bundestages (Hrsg.): Schutz der Erdatmosphäre. Bonn: Economica Verlag, 1990.

[4] Enquete-Kommission "Schutz der Erdatmosphäre" des 12. Deutschen Bundestages (Hrsg.): Mehr Zukunft für die Erde. Bonn: Economica Verlag, 1995.

[5] Kaltschmitt, M.; Wiese, A. (Hrsg.): Erneuerbare Energieträger in Deutschland. Berlin: Springer Verlag, 1993.

[6] Quaschning, V.; Hanitsch, R.: Höhere Flächenausbeute durch Optimierung bei aufgeständerten Modulen. In: Tagungsband 13. Symposium Photovoltaische Solarenergie, Staffelstein, 11.-13. März 1998, S. 427-431.

[7] Vahrenholt, F.: Globale Martkpotentiale für erneuerbare Energien. Hamburg: Deutsche Shell AG, 1998.

[8] v. Bierbrauer, H.; Ernst, H.; Klenk, H.; Merkel, C.; Peter, K.; v. Winning, H.: Darstellung realistischer Regionen für die Errichtung insbesondere großer Windenergieanlagen in der Bundesrepublik Deutschland. BMFT Forschungsbericht T 85-053, 1985.

[9] Internationales Wirtschaftsforum Regenerative Energien IWR (Hrsg.): Strom aus erneuerbaren Energiequellen 1998. Internet: http://www.uni-muenster.de/Energie/re/eu/e_dat.html.

[10] Prognos AG (Hrsg.): Energiereport II. Die Energiemärkte Deutschlands im zusammenwachsenden Europa - Perspektiven bis zum Jahr 2020. Stuttgart: Schäffer Poeschel Verlag 1996.

[11] Öko-Institut e.V. (Hrsg.): Das Energiewende-Szenario 2020. Freiburg: Öko-Institut 1996.

[12] Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft e.V. VIK (Hrsg.): Statistik der Energiewirtschaft 1997/1998. Essen, 1999.

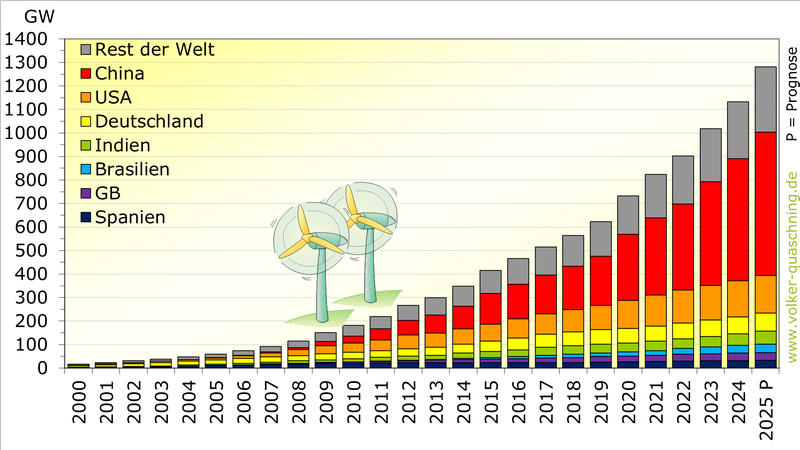

Kommentar: Vor 20 Jahren, war dieser Beitrag umstritten und die Ausbaumöglichkeiten für 2020 wurden als utopisch angesehen. Die Zahlen für 2020 wurden aber von der Realität überholt. Das zeigt, dass beim Erreichen von Klimaschutzzielen alle Möglichkeiten offenstehen.