Installierte Leistung regenerativer Kraftwerke in Deutschland

Inhalt

Überblick

Die installierte Leistung regenerativer Kraftwerke in Deutschland hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Im Jahr 2024 nehmen die erneuerbaren Energien über zwei Drittel der gesamten deutschen Kraftwerksleistung ein.

Zu Beginn des Ausbaus der erneuerbaren Energien stand zunächst die Wasserkraft an erster Stelle: 1990 machten von etwa 4,4 GW (Gigawatt, Mrd. Watt) regenerativer Kraftwerksleistung knapp 4 GW alleine die Wasserkraftwerke aus. Aufgrund des begrenzten Angebots kam in den folgenden Jahren nur wenig Leistung hinzu. Im Jahr 2024 hatten die Wasserkraftwerke eine Leistung von 5,6 GW.

Der einsetzende Ausbau der Windkraft an Land löste die Wasserkraft an der Spitze ab. Waren im Jahr 1990 noch Windräder von unter 0,1 GW installiert, übertrafen sie bereits im Jahr 2000 mit 6,1 GW installierter Leistung alle anderen regenerativen Energie zusammen. Der Ausbau der Windkraft hörte an dieser Stelle aber nicht auf. Im Gegenteil: Er erreichte über die nächsten Jahre einen durchschnittlichen Zubau von über 2 GW pro Jahr. Heute (Stand Ende 2024) ist mit 62,7 GW fast zehn mal so viel Windleistung onshore installiert wie im Jahr 2000.

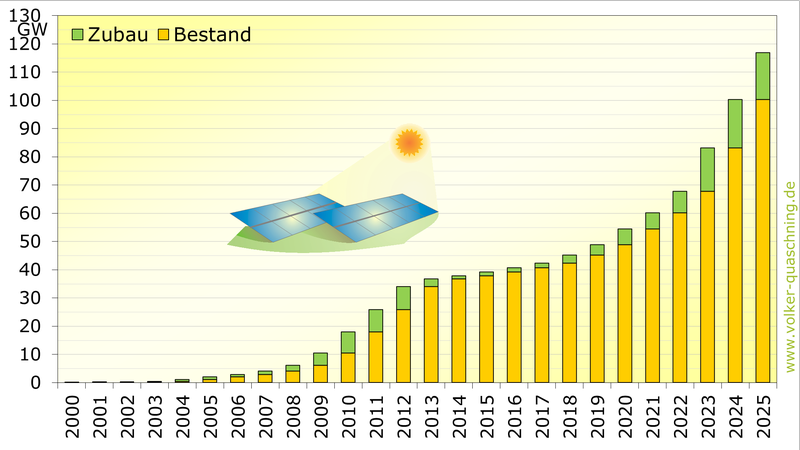

Zehn Jahre später zeichnete sich eine weitere Änderung ab: Der jährliche Zubau der Photovoltaik war von unter 0,1 GW im Jahr 2000 auf über 7,4 GW im Jahr 2010 angewachsen. So löste die Photovoltaik (PV) bereits im Jahr 2012 die Windkraft an der Spitze der installierten Leistung ab. Es folgten weitere Jahre des starken Zubaus, die allerdings durch Änderung der politischen Rahmenbedingungen abrupt endeten. Während im Jahr 2012 noch über 8 GW PV-Leistung neu installiert wurden, brach der Markt auf 1,2 GW im Jahr 2014 ein. Dadurch hat die installierte Leistung der Windkraft die der Photovoltaik im Jahr 2014 wieder überholt. Das Jahr 2021 markierte die erneute Wende: Mit 59,4 GW machte die PV nun mit 43 % der installierten Leistung wieder den Spitzenplatz aus, während Windkraft an Land mit 40 % der Leistung knapp dahinter lag. Im Jahr 2024 nahmen Photovoltaik-Anlagen bereits über die Hälfte (52 %) der Leistung an, während der Anteil der Windkraft auf ein Drittel sank (34 %).

Ein weiterer Trend zeigt die technologische Entwicklung der letzten Jahrzehnte auf: Windenergieanlagen auf der See (offshore) steigerten sich von anfangs 0,04 GW Ende 2009 in den folgenden fünf Jahren auf 1,0 GW. Im Jahr 2018 war dann bereits der Ausbaustand der Wasserkraft eingeholt. Heute (Ende 2024) sind über 9,2 GW Leistung auf dem Meer installiert.

Neben Wind-, Wasser- und Photovoltaikkraftwerken gibt es auch noch andere erneuerbare Energien. Hier sind insbesondere die Biogasanlagen zu nennen. Waren im Jahr 2005 noch 0,67 GW installiert, verzehnfachte sich die Leistung auf 6,7 GW im Jahr 2022. Die aktuellen Zubauraten liegen allerdings bei nur 0,1 GW pro Jahr.

Für eine erfolgreiche Energiewende, die neben dem Stromverbrauch auch den Energiebedarf in den Sektoren Verkehr und Wärme sowie den stofflichen Bedarf der Industrie decken soll, werden etwa 590 GW an Photovoltaik, 200 GW Wind an Land und 70 GW Wind offshore benötigt. Es liegen also etwa vier Fünftel der Energiewende noch vor uns.

Um den Energiebedarf zu decken ist die Leistung alleine nicht entscheidend: Der jährliche Ertrag pro Watt installierter Leistung unterscheidet sich je nach Angebot der fluktuierenden erneuerbaren Energiequelle. Hier sind neben dem Wetter auch der technologische Fortschritt einflussgebend. Wird der Jahresertrag durch die Nennleistung dividiert, ergibt sich die Zahl der Volllaststunden (VLH, englisch full load hour). PV-Anlagen haben heute 935 bis 1280 Volllaststunden. Eine PV-Anlage mit einer Leistung von 10 kW (Kilowatt, Tausend Watt) erzeugt also rund 10 000 kWh pro Jahr. Windkraftanlagen an Land generieren je nach Standort 1800 bis 3200 VLH, Wind offshore sogar bis 4500 VLH.

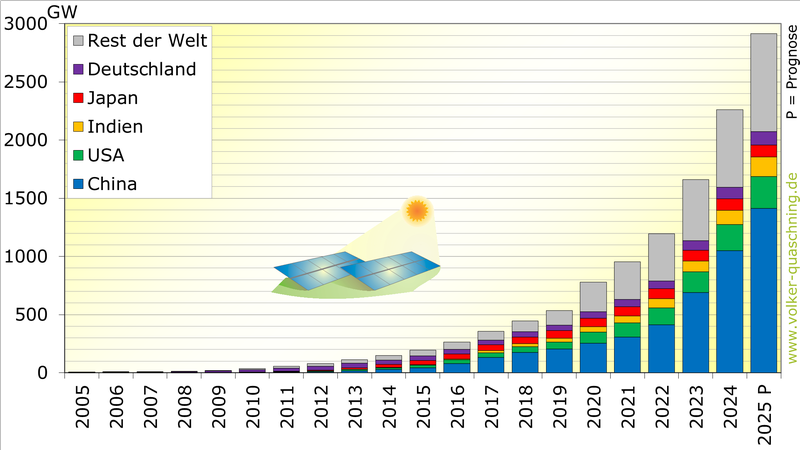

Die Stromerträge der erneuerbaren Energien in Deutschland seit 1990 sowie die installierte Leistung weltweit sind in separaten Artikel dargestellt.

| Jahr | Wasserkraft1,A in GW | Wind onshoreA in GW | Wind offshoreA in GW |

| 2024 | 5,61S | 63,3B | 9,22B |

| 2023 | 5,61 | 61,01 | 8,47 |

| 2022 | 5,57 | 57,99 | 8,22 |

| 2021 | 5,49 | 55,88 | 7,87 |

| 2020 | 5,45 | 54,25 | 7,87 |

| 2019 | 5,4 | 53,19 | 7,56 |

| 2018 | 5,35 | 52,33 | 6,39 |

| 2017 | 5,63 | 50,17 | 5,41 |

| 2016 | 5,63 | 45,28 | 4,15 |

| 2015 | 5,59 | 41,30 | 3,28 |

| 2014 | 5,58 | 37,62 | 0,99 |

| 2013 | 5,59 | 32,97 | 0,51 |

| 2012 | 5,61 | 30,71 | 0,27 |

| 2011 | 5,63 | 28,52 | 0,19 |

| 2010 | 5,41 | 26,82 | 0,08 |

| 2009 | 5,34 | 25,70 | 0,04 |

| 2008 | 5,16 | 22,79 | |

| 2007 | 5,14 | 22,12 | |

| 2006 | 5,19 | 20,47 | |

| 2005 | 5,21 | 18,25 | |

| 2004 | 5,19 | 16,42 | |

| 2003 | 4,95 | 14,38 | |

| 2002 | 4,94 | 11,98 | |

| 2001 | 4,83 | 8,74 | |

| 2000 | 4,83 | 6,10 | |

| 1999 | 4,55 | 4,44 | |

| 1998 | 4,37 | 2,88 | |

| 1997 | 4,30 | 2,09 | |

| 1996 | 4,31 | 1,55 | |

| 1995 | 4,35 | 1,12 | |

| 1994 | 4,21 | 0,62 | |

| 1993 | 4,12 | 0,33 | |

| 1992 | 4,05 | 0,17 | |

| 1991 | 4,03 | 0,11 | |

| 1990 | 3,98 | 0,06 |

- 1) Wasserkraft: Lauf- und Speicherwasserkraftwerke sowie Pumpspeicherkraftwerke mit natürlichem Zufluss

- A) Daten 1990-2023 aus UBA/AGEE-Stat: Zeitreihen zur Entwicklung der erneuerbaren Energien in Deutschland

- B) Stand Dezember 2024: Hochrechnung der AGEE-Stat: Monatsbericht-PLUS+

- S) Schätzung

| Jahr | Biomasse1,A in GW | PhotovoltaikA in GW | GeothermieA in GW |

| 2024 | 9,60B | 98,2B | 0,06S |

| 2023 | 10,0 | 82,76 | 0,06 |

| 2022 | 9,96 | 67,63 | 0,06 |

| 2021 | 9,91 | 60,12 | 0,05 |

| 2020 | 9,79 | 54,41 | 0,05 |

| 2019 | 9,44 | 48,86 | 0,05 |

| 2018 | 9,07 | 45,16 | 0,04 |

| 2017 | 8,58 | 42,29 | 0,04 |

| 2016 | 8,24 | 40,68 | 0,04 |

| 2015 | 8,00 | 39,22 | 0,03 |

| 2014 | 7,75 | 37,90 | 0,03 |

| 2013 | 7,52 | 36,71 | 0,03 |

| 2012 | 7,02 | 34,08 | 0,02 |

| 2011 | 6,70 | 25,92 | 0,01 |

| 2010 | 5,79 | 18,01 | 0,01 |

| 2009 | 5,14 | 10,57 | 0,01 |

| 2008 | 3,92 | 6,12 | 0,00 |

| 2007 | 3,57 | 4,17 | 0,00 |

| 2006 | 3,23 | 2,90 | |

| 2005 | 2,53 | 2,06 | |

| 2004 | 1,76 | 1,11 | |

| 2003 | 1,52 | 0,44 | |

| 2002 | 0,98 | 0,30 | |

| 2001 | 0,79 | 0,18 | |

| 2000 | 0,68 | 0,11 | |

| 1999 | 0,52 | 0,07 | |

| 1998 | 0,45 | 0,05 | |

| 1997 | 0,40 | 0,04 | |

| 1996 | 0,38 | 0,03 | |

| 1995 | 0,34 | 0,02 | |

| 1994 | 0,33 | 0,01 | |

| 1993 | 0,36 | 0,01 | |

| 1992 | 0,34 | 0,01 | |

| 1991 | 0,34 | 0,00 | |

| 1990 | 0,34 | 0,00 |

- 1) Biomasse: inkl. regenerativem Anteil der Abfallverbrennung

- A) Daten 1990-2023 aus UBA/AGEE-Stat: Zeitreihen zur Entwicklung der erneuerbaren Energien in Deutschland

- B) Stand Dezember 2024: Hochrechnung der AGEE-Stat: Monatsbericht-PLUS+

- S) Schätzung

| Jahr | Summe RegenerativA in GW | Gesamte KraftwerksleistungB in GW | Regenerativer AnteilC in % |

| 2024 | 186,0D,S | 267,8 | 67 |

| 2023 | 167,9 | 265,4 | 64 |

| 2022 | 149,4 | 244,8 | 60 |

| 2021 | 139,3 | 239,5 | 58 |

| 2020 | 131,8 | 236,3 | 55 |

| 2019 | 124,5 | 226,4 | 55 |

| 2018 | 118,3 | 221,6 | 53 |

| 2018 | 118,3 | 221,6 | 53 |

| 2017 | 112,1 | 215,6 | 52 |

| 2016 | 104,0 | 211,8 | 49 |

| 2015 | 97,4 | 204,9 | 48 |

| 2014 | 89,9 | 196,4 | 46 |

| 2013 | 83,3 | 188,7 | 44 |

| 2012 | 77,7 | 179,7 | 43 |

| 2011 | 67,0 | 168,0 | 40 |

| 2010 | 56,1 | 160,5 | 35 |

| 2009 | 46,8 | 152,7 | 31 |

| 2008 | 38,0 | 147,1 | 26 |

| 2007 | 35,0 | 144,3 | 24 |

| 2006 | 31,8 | 138,5 | 23 |

| 2005 | 28,0 | ||

| 2004 | 24,5 | ||

| 2003 | 21,3 | ||

| 2002 | 18,2 | ||

| 2001 | 14,5 | ||

| 2000 | 11,7 | ||

| 1999 | 9,6 | ||

| 1998 | 7,7 | ||

| 1997 | 6,8 | ||

| 1996 | 6,3 | ||

| 1995 | 5,8 | ||

| 1994 | 5,2 | ||

| 1993 | 4,8 | ||

| 1992 | 4,6 | ||

| 1991 | 4,5 | ||

| 1990 | 4,4 |

- A) Daten 1990-2023 aus UBA/AGEE-Stat: Zeitreihen zur Entwicklung der erneuerbaren Energien in Deutschland

- B) Bundesnetzagentur: Monitoringberichte 2008-2024

- C) eigene Berechnung

- D) Stand Dezember 2024: Hochrechnung der AGEE-Stat: Monatsbericht-PLUS+

- S) Schätzung

Volker Quaschning, Dez. 2024.

Volker Quaschning, Dez. 2024.