erschienen in Energiewirtschaftliche Tagesfragen 64. Jg. (2014) Heft 8, S.49-51

Mit den geplanten Maßnahmen zur Energiewende werden die Klimaschutzziele in Deutschland immer unerreichbarer. Die Politik versagt zunehmend beim überlebensnotwendigen Thema Klimaschutz. Daher brauchen wir von politischen Fördermaßnahmen unabhängige Instrumente, die eine neue Dynamik erzeugen können. Der photovoltaische Eigenverbrauch könnte sich zu solch einem Instrument entwickeln.

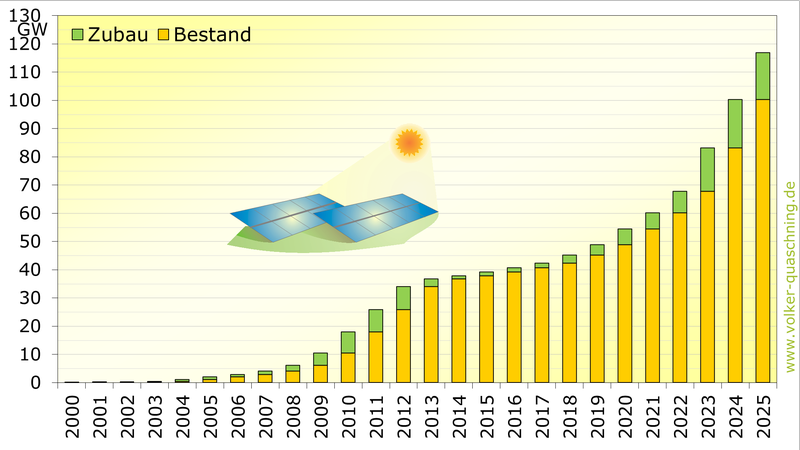

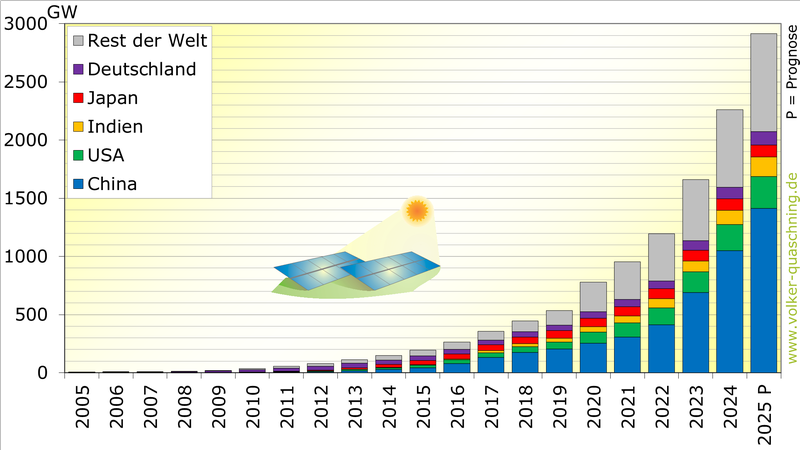

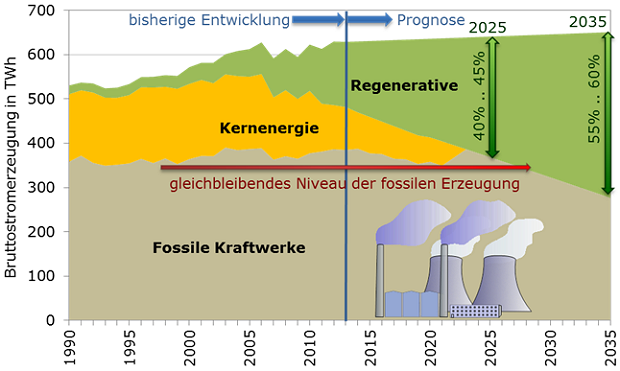

Trotz Energiewende sind in den Jahren 2012 und 2013 die Kohlendioxidemissionen in Deutschland gestiegen. Während der Zubau an Photovoltaikanlagen stark rückläufig ist, gehen laut Bundesnetzagentur in den Jahren 2013 und 2014 insgesamt über 6 GW an neuen Steinkohlekraftwerken ans Netz. Durch den massiven Ausbau der Kohlenutzung werden allerdings die Kohlendioxidemissionen noch mehr zunehmen sowie die Kraftwerksüberkapazitäten und damit auch die EEG-Umlage weiter steigen. Wird der von der Politik geplante Ausbaukorridor bei der Stromerzeugung mit nur 40 bis 45 % erneuerbaren Energien bis 2025 wirklich realisiert, bleibt der Anteil der Kohlekraftwerke in Deutschland die nächsten 15 Jahre weitgehend konstant (Abb. 1).

Abb. 1: Prognose der Entwicklung der Stromerzeugung in Deutschland bei Umsetzung des Zielkorridors für erneuerbare Energien aus dem Koalitionsvertrag der Bundesregierung.

Vorgeschobenes Kostenargument

Da auch im Wärmebereich wenig ambitionierte Maßnahmen beschlossen wurden, ist eine Reduktion der Kohlendioxidemissionen in Deutschland damit bestenfalls Wunschdenken. Hauptargument für den langsameren Ausbau erneuerbarer Energien sind die angeblich hohen Kosten durch einen schnellen Zubau regenerativer Energien. Die Preise für Solar- und Windkraftanlagen sind in den letzten Jahren allerdings dramatisch gesunken. In Großbritannien liegt die Vergütung für das geplante neue Kernkraftwerk Hinkley C mit 10,9 ct/kWh im Basisjahr 2012 bei vollem Inflationsausgleich bereits deutlich oberhalb der Vergütung für Solar- und Windstrom in Deutschland. Das Kostenargument wird offensichtlich nur vorgeschoben, um den Ausbau erneuerbarer Energien zu bremsen. Selbst wenn diese nachweislich günstiger sind, kommen sie nicht ihrem Potenzial entsprechend zum Einsatz.

Dies liegt daran, dass die klassischen Energiekonzerne weiterhin auf zentrale Kraftwerksstrukturen setzen, die größtenteils auf konventionellen Kernkraftwerken oder fossilen Kraftwerken basieren. Von dieser Seite aus ist keine treibende Kraft für einen hinsichtlich des Klimaschutzes dringend benötigten schnellen Ausbau erneuerbarer Energien zu erwarten. Die Politik unterstützt in vielen Ländern - leider inzwischen auch in Deutschland - die reservierte Haltung der Energiekonzerne gegenüber erneuerbaren Energien und riskiert damit die Lebensgrundlagen künftiger Generationen.

Deutschland verlässt Klimaschutzpfad

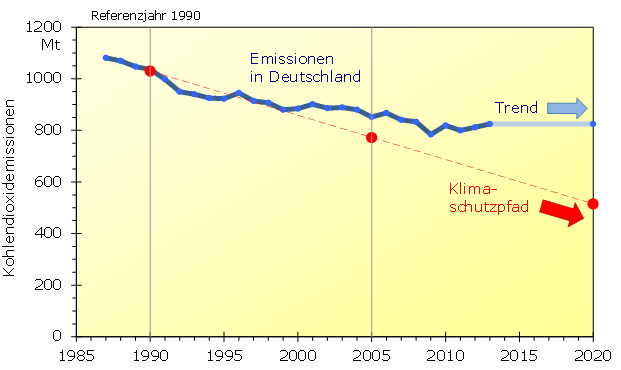

Zwar gilt weiterhin eine Reduktion der Kohlendioxidemissionen um 40 % bis 2020 gegenüber 1990 als nationales Ziel in Deutschland. Allerdings ist dieses durch die in Aussicht gestellten energie- und klimapolitischen Maßnahmen nicht einmal annähernd erreichbar. Abb. 2 zeigt, wie weit sich in den letzten Jahren die Entwicklung der Kohlendioxidemissionen in Deutschland von den Erfordernissen für einen wirksamen Klimaschutz entfernt hat.

Abb. 2: Entwicklung der energiebedingten Kohlendioxidemissionen in Deutschland im Vergleich zu den Erfordernissen für einen wirksamen Klimaschutz.

Klimaforscher empfehlen dringend, die globale Erwärmung auf Werte unterhalb von 2 °C zu begrenzen. In Deutschland sollten dazu die energiebedingten Kohlendioxidemissionen bis etwa 2040 auf nahezu null reduziert werden [1]. Gelingt beim Ausstoß der Treibhausgasemissionen keine Kehrtwende, könnte die globale Erwärmung bereits in diesem Jahrhundert gut 4 °C erreichen [2]. Jedes Grad Temperaturerhöhung zieht langfristig einen mittleren Anstieg der Meeresspiegel um 2,3 m nach sich [3]. Obwohl diese wissenschaftlichen Zusammenhänge breiten Teilen der Politik bekannt sind, ist es weder der internationalen noch der nationalen Klimaschutzpolitik bislang gelungen, die nötigen Maßnahmen für einen wirksamen Klimaschutz einzuleiten. Auch in Deutschland sind mit der angekündigten Energiepolitik die nächsten 15 Jahre kaum Kohlendioxideinsparungen zu erwarten.

Klimarettung durch Eigenverbrauch?

Für einen wirksamen Klimaschutz brauchen wir neue Instrumente, die eine ganz andere Dynamik beim Umbau der Energieversorgung entwickeln und möglichst wenig durch Politik und Energiekonzerne kontrolliert und gebremst werden können. Photovoltaische Eigenverbrauchsanlagen könnten weltweit diese Dynamik aufbauen. Von der deutschen Politik und den Energiekonzernen wird diese Entwicklung bereits gefürchtet und als Entsolidarisierung oder Schwarzbrennerei gebrandmarkt, die es zu unterbinden gilt. Konsequenterweise müsste man dann aber auch effiziente Elektrogeräte oder Gebäudedämmungen verbieten, da beides ähnliche Effekte auslöst - hinsichtlich eines wirksamen Klimaschutzes und begrenzter weltweiter Ressourcen eine paradoxe Forderung.

Bei Eigenverbrauchsanlagen muss generell zwischen Anlagen auf Basis fossiler Brennstoffe und regenerativen Anlagen unterschieden werden. Während der regenerative Eigenverbrauch ein wirksames Instrument für den Klimaschutz ist, trägt der fossile Eigenverbrauch zur Erhöhung der Kohlendioxidmissionen bei. Eine ausreichend hohe Kohlendioxidabgabe wäre ein wirksames Instrument, hier regulierend einzugreifen.

Während in Deutschland die Eigenverbrauchsmärkte bereits am Durchstarten sind, ist die Entwicklung in anderen Ländern verhaltener. Die Attraktivität eines Eigenverbrauchsmarkts bestimmt sich einerseits über den Strompreis und andererseits über die solare Bestrahlung und den damit verbundenen spezifischen Ertrag (Abb. 3). Es ist aber nur eine Frage der Zeit, bis auch andere Eigenverbrauchsmärkte die gleiche oder gar noch eine größere Dynamik entwickeln als Deutschland.

Abb. 3: Beurteilung der Eigenverbrauchsmärke in Europa anhand der Haushaltsstrompreise und des spezifischen Jahresertrags typischer PV-Systeme. (Daten Stand 2012: [5]).

Um Deutschland zurück auf den Klimaschutzpfad zu bringen, müssten in den nächsten 20 Jahren Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von mindestens 200 GW allein in Deutschland installiert werden [4]. Das entspricht pro Haushalt einer installierten Leistung von 5 kW. Da bei Mehrfamilienhäusern nur selten die dafür nötige Dach- oder Fassadenfläche vorhanden ist, muss die Leistung im Einfamilienhausbereich noch höher ausfallen. Durchschnittlich 7 kW pro Einfamilienhaus wären dabei sinnvoll.

Das gerade novellierte Erneuerbare-Energien-Gesetzes EEG sieht allerdings wie sein Vorgänger weiterhin vor, dass ab einer installierten Leistung von 52 GW gar keine Einspeisevergütung mehr für neue Photovoltaikanlagen gezahlt wird. Spätestens dann wären herkömmliche Anlagen in der Größe von 7 kW nicht mehr wirtschaftlich. Bei kleineren Anlagen ist durch den höheren Eigenverbrauch die Situation deutlich besser.

Die Dächer würden dann nur noch mit sehr kleinen Anlagen belegt und die für die Energiewende und den nötigen Klimaschutz dringend erforderliche Photovoltaikleistung ließe sich nicht einmal ansatzweise im Dachflächenbereich erschließen. Ob alternativ die Akzeptanz besteht, die entsprechenden Freiflächen zu nutzen, ist offen. Auch würde sich durch die Verlagerung der installierten Photovoltaikanlagen auf Freiflächen die Netzintegration deutlich erschweren, da eine Installation direkt beim Verbraucher die Netzbelastung deutlich reduziert.

Darum bedarf es anderer Wege, um größere Photovoltaikanlagen zum Eigenverbrauch zu realisieren. Hierzu kommen Batteriespeicher, eine Erhöhung des Eigenverbrauchs durch die Elektromobilität und die thermische Nutzung von Überschüssen in Frage. Für den wirtschaftlichen Betrieb ohne Fördermaßnahmen sind derzeit die Kosten für Batteriespeichersysteme allerdings noch zu hoch. Diese müssten deutlich unter 1000 €/kWh nutzbarer Speicherkapazität für Lithiumsysteme fallen [6].

Speicher und thermische Nutzung erhöhen wirtschaftliches Potenzial

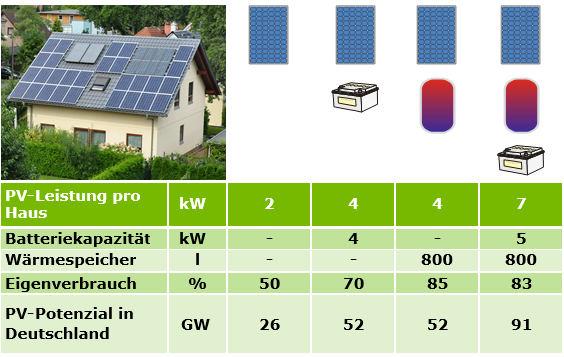

Selbst wenn es gelingt, die genannten Kosten zu realisieren, wäre damit immer noch nicht das für die Energiewende erforderliche Photovoltaikanlagenpotenzial rein durch den Eigenverbrauch ökonomisch erschließbar. Die Kombination von Photovoltaikanlagen mit Wärmepumpen und Elektroautos bietet zusätzlich das Potenzial, Kohlendioxidemissionen im Wärme- und Verkehrssektor durch die Photovoltaik einzusparen. Abb. 4 zeigt ein entsprechendes Eigenverbrauchssystem mit kombinierter thermischer Nutzung durch eine Wärmepumpe.

Abb. 4: Eigenverbrauchssystem mit Batteriespeicher und zusätzlicher thermischer Nutzung durch eine Wärmepumpe.

In der Kombination aller Maßnahmen wäre in absehbarer Zeit eine installierte Leistung von 7 kW pro Einfamilienhaus ökonomisch allein durch den Eigenverbrauch realisierbar. Abb. 5 fasst die Potenziale der einzelnen Systemvarianten noch einmal zusammen. Alleine im Einfamilienhausbereich liegt damit das technische und ökonomische Potenzial bei 90 GW [7].

Abb. 5: Potenziale für Eigenverbrauchssysteme bei Einfamilienhäusern in Deutschland.

Kommen Eigenverbrauchsanlagen in Mehrfamilienhäusern und Gewerbebetrieben hinzu, lässt sich mittelfristig ein Gesamtpotenzial von über 200 GW auch ohne EEG-Förderung erschließen. Dafür müssen aber die Batteriespeicherkosten schnellstmöglich reduziert und eine sinnvolle Kombination mit thermischen Systemen erreicht werden. Ab 70 GW installierter Photovoltaikleistung entstehen in Deutschland temporär Überschüsse, die sich nicht zeitgleich verbrauchen lassen. Batteriespeicher und Systeme zur thermischen Nutzung haben dann noch einen weiteren Vorteil. Sie ermöglichen recht einfach die Netzintegration deutlich größerer Leistungen, die problemlos 200 GW und mehr betragen können.

Dem Eigenverbrauch nicht die Flügel stutzen

Damit liefert der photovoltaische Eigenverbrauch tatsächlich den Schlüssel zur Erreichung der dringend erforderlichen

Klimaschutzziele. Die Politik darf daher die Entwicklung des photovoltaischen Eigenverbrauchsmarkts nicht kurz vor dessen

Durchbruch abwürgen. Die Netzeinspeisevergütung muss bis zur vollen Konkurrenzfähigkeit weiter auskömmlich gestaltet und der

52-GW-Deckel gestrichen werden. Auch das Markteinführungsprogramm für Batteriespeicher muss optimiert und fortgesetzt werden.

Ein Beenden der Einspeisevergütung oder die in der EEG-Novelle 2014 festgelegte und kürzlich beschlossene Belastung des

Eigenverbrauchs ab 10 MWh werden den dringend benötigten PV-Ausbau unnötig erschweren.

Der Photovoltaikbranche kommt ebenfalls eine große Verantwortung zu. Sie muss die nötigen Eigenverbrauchssysteme entwickeln

und optimieren sowie durch eine schnelle Skalierung auf große Stückzahlen die Kosten spürbar senken und damit endlich einen

von der Politik unabhängigen Photovoltaikmarkt entwickeln. Gelingt es, diese Aufgabe zu meistern, hat das Zeitalter der

Solarstromnutzung in Deutschland gerade erst begonnen und der Klimaschutz noch eine Chance.

Literatur

[1] Quaschning, Volker: Regenerative Energiesysteme. Hanser Verlag München, 8. Auflage 2013

[2] Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC): Climate Change 2013, The Physical Science Basis. Genf: IPCC, 2013, www.ipcc.org

[3] Levermann, A., Clark, P., Marzeion, B., Milne, G., Pollard, D., Radic, V., Robinson, A. (2013): The multimillennial sea-level commitment of global warming. In: Proceedings of the National Academy of Sciences (early online edition) [DOI: 10.1073/pnas.1219414110]

[4] Quaschning, V.: Die Bedeutung der Photovoltaik für die Energiewende in Deutschland. LIFIS ONLINE [26.09.13], S.1-8.

[5] Eurostat: Strompreise für Haushalte in der EU27 stiegen um 6,6% und Gaspreise um 10,3 %. Eurostat Pressemitteilung vom 27.05.2013, http://ec.europa.eu/eurostat

[6] Weniger, J.; Tjarko, T.; Quaschning, V.: Sizing and grid integration of residential PV battery systems. 8th International Renewable Energy Storage Conference and Exhibition (IRES 2013), Berlin 2013

[7] Quaschning, V.; Weniger, J.; Tjarko, T.: Photovoltaik - Der unterschätzte Markt. In: BWK Bd. 64 (2012) Nr. 7/8, S.25-28.