erschienen in neue energie 10/2014, S.56-59.

Firmeninsolvenzen und Arbeitsplatzabbau prägen derzeit das Bild der deutschen regenerativen Energiebranche. Dabei sind die aktuellen Probleme zum Teil selbst verschuldet. Es war naiv zu erwarten, die Energiewende würde nach Fukushima ohne Widerstände ablaufen. Nun gilt es, geschickt für die Zukunft vorzubauen.

So schlecht wie dieses Jahr war die Stimmung in der deutschen regenerativen Energiewirtschaft schon lange nicht mehr.

Der seit 2009 erhobene IWR-Geschäftsklima-Index weist historische Tiefststände auf. Inzwischen sind durch die Eingriffe der

deutschen Politik allein in der Solarbranche mehr als 50 000 Jobs verloren gegangen.

Auch bei der jungen Generation hat sich die Misere bereits herumgesprochen, was die stark rückläufigen Bewerberzahlen für unseren Studiengang "Regenerative Energien" an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin zeigen. Verwundert reiben sich viele die Augen und fragen sich, warum die Bundesregierung der regenerativen Energiebranche so schwer zusetzen musste. Dabei haben wir und andere Forschergruppen bereits vor Jahren gewarnt, dass der schnelle Ausbau erneuerbarer Energien auf Dauer nicht mit dem Weiterbetrieb von Kernkraft- oder Braunkohlegrundlastkraftwerken vereinbar ist.

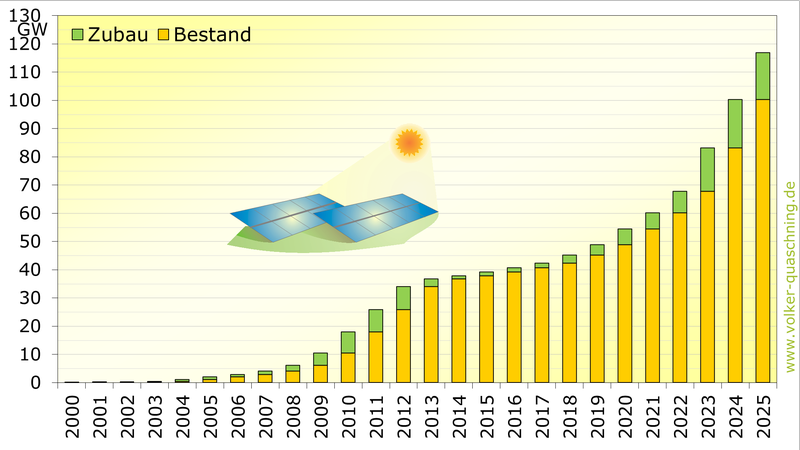

Großer wissenschaftlicher Sachverstand ist für diese Erkenntnis nicht einmal nötig. Wind- oder Photovoltaikanlagen mit einer installierten Leistung von 50 Gigawatt können bei optimalen Bedingungen jeweils rund 35 Gigawatt ins Netz einspeisen. Das entspricht in etwa der minimalen nächtlichen Leistungsaufnahme aller Verbraucher in Deutschland. Mit anderen Worten: Haben wir einmal Windkraftanlagen mit einer Leistung von 50 Gigawatt in Deutschland installiert, werden nachts bei optimalen Windbedingungen Grundlastkraftwerke nicht mehr gebraucht. Die minimale tägliche Leistungsaufnahme der Verbraucher in Deutschland ist zwar etwas größer. Aber auch diese Grenze ist schnell erreicht, wenn bei optimalen Solarbedingungen auch noch etwas Wind weht.

Wind- und PV-Leistungen von 50 Gigawatt oder mehr sind damit der Alptraum der Betreiber von Grundlastkraftwerken. Diese lassen sich in gewissen Grenzen regeln. Kritisch wird es aber, wenn sie über längere Zeit vom Netz genommen werden müssen. Ein Kaltstart kann dann schon mal mehrere Tage dauern. Damit werden sie zum Problem, wenn dann das Angebot von Solar- oder Windenergie unerwartet schnell zurückgeht. Durch die starken Temperatur- und Lastwechsel stellen Kaltstarts zudem eine große Belastung für Grundlastkraftwerke dar, was wiederum die Betriebskosten stark nach oben treibt. Nehmen dann auch noch die Volllaststunden durch die zunehmende regenerative Einspeisung ab, ist die Wirtschaftlichkeit der Grundlastkraftwerke schnell gänzlich in Frage gestellt.

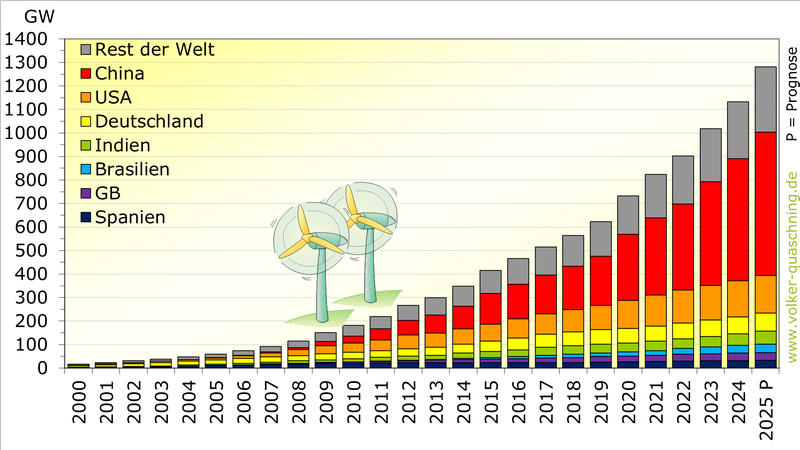

Daher war es ziemlich naiv zu erwarten, dass die Energiekonzerne mit ihren konventionellen Kraftwerken tatenlos zusehen, wie erneuerbare Energien deren Geschäftsgrundlagen immer mehr aushöhlen und letztendlich zerstören. Die erneuerbaren Energien in Deutschland konnten überhaupt nur ihre jetzige Leistung (35,4 Gigawatt Wind und 36,8 GW Photovoltaik im ersten Halbjahr 2014) erreichen, weil die mögliche Ausbaudynamik anfangs von ihren Gegnern stark unterschätzt wurde und deren politische Handlungsfähigkeit durch das Reaktorunglück von Fukushima zeitweise beeinträchtigt war. Der Weg zu 50 Gigawatt ist nun aber nicht mehr weit.

Es fehlt echter Reformwille

Auch die Hoffnung, die Energiekonzerne könnten sich selbst engagiert an der Energiewende beteiligen, ist wenig realitätsnah. Im Juni 2010 habe ich vor einer Podiumsdiskussion einen Lobbyisten eines großen Energieversorgers angesprochen, wie sich ihr Kraftwerkspark nach dem mit der rot-grünen Regierung vereinbarten Kernenergieausstieg ändern wird. Er schaute mich verwundert an und meinte: "Unsere Strategie ist doch ganz einfach. Nach rot-grün kommt wieder schwarzgelb, und dann machen wir den Kernenergieausstieg wieder rückgängig. Ändern tut sich da nichts." Im Herbst 2010 beschloss die Regierung dann tatsächlich die Laufzeitverlängerung für die deutschen Kernkraftwerke. In der Folge wäre der Ausbau erneuerbarer Energien vermutlich schon im Jahr 2011 deutlich gebremst worden.

Durch das Reaktorunglück in Fukushima kam allerdings alles ganz anders. Im März 2011 überboten sich alle Parteien mit Vorschlägen für einen erneuten schnellen Kernenergieausstieg. Das Wort "Energiewende" wurde geboren und im konservativen Baden-Württemberg kam sogar ein grüner Ministerpräsident an die Macht. Zu der Zeit hätte die erneuerbare Energiebranche den Sack zumachen können. Doch es überwog die Erwartung, die über alle Parteigrenzen hinweg verkündete Energiewende wäre nun ein Selbstläufer. Spätestens bei der damaligen Anpassung des EEG hätten allerdings die Alarmglocken läuten müssen. Die ursprünglichen Ausbauziele der erneuerbaren Energien an der Stromversorgung wurden von "35 Prozent bis zum Jahr 2020" auf "mindestens 35 Prozent bis zum Jahr 2020" nachjustiert.

Ein wirklicher Reformwille sieht anders aus. Hier hätte die erneuerbare Energiebranche vehement auf deutlich höhere Ziele drängen müssen. Umweltminister Norbert Röttgen verkündete seinerzeit auch, dass die Stromkosten durch die Energiewende nicht einmal um einen Cent pro Kilowattstunde steigen werden. Dies hätte man offensiv in Frage stellen müssen. Die Bevölkerung hätte damals deutlich höhere Kosten akzeptiert. Dann hätten die Gegner der erneuerbaren Energien später das Kostenargument nicht so prominent in der politischen Diskussion platzieren können.

Nun ist das Kind in den Brunnen gefallen. Den Energieversorgern ist es gelungen, durch eine geschickte Medienstrategie und intelligente politische Einflussnahme den Ausbau der erneuerbaren Energien regelrecht abzuwürgen. Die Regierung hat dafür sogar ihre selbst formulierten Klimaschutzziele unerreichbar gemacht. Der jährliche Zubau der Photovoltaik wurde von über sieben Gigawatt im Jahr 2012 auf rund zwei Gigawatt in diesem Jahr gedrückt. Die Windenergiebranche konnte zwar das Schlimmste abwenden. Dafür wird sie aber bei der nächsten EEG-Novelle ganz sicher auf der Abschussliste stehen. Ziel wird auch hier sein, das Erreichen der 50-Gigawattgrenze so lange wie möglich hinauszuzögern.

Neue Störfälle sind nur eine Frage der Zeit

Während in Deutschland kräftig Arbeitsplätze und damit Know-how in der regenerativen Energiebranche verlorengehen, boomen weltweit viele andere Märkte. Schließlich haben wir mit unserem EEG und den erreichten Kostensenkungen der Welt konkurrenzfähige Solar- und Windstrompreise geschenkt. Für das eine oder andere deutsche Unternehmen werden die Auslandsmärkte auch erst einmal das Überleben sichern. Andererseits lassen sich die beschriebenen Ausbaugrenzen der Solar- und Windenergie auf die meisten Industrieländer übertragen. Früher oder später werden die Erneuerbaren auch hier den Betreibern konventioneller Kraftwerke ernsthaft ins Gehege kommen und damit entsprechende Widerstände auslösen. Lediglich in Schwellen- und Entwicklungsländern mit einem kontinuierlich steigenden Strombedarf werden diese Grenzen nicht so schnell erreicht.

Die Einflussmöglichkeiten der Erneuerbaren-Branche und der Umweltverbände sind in Deutschland momentan eher gering. Ein Erfolg wäre es schon, wenn im nächsten Bundestagswahlkampf die Energie- und Klimaschutzpolitik eine prominente Rolle einnehmen würde und wenn dann wenigstens von den Oppositionsparteien intelligente Vorschläge kämen. Selbst das ist derzeit fraglich. Doch eines ist leider sicher: Es wird künftig weitere Zeitfenster wie das von Fukushima geben. Die politischen Krisen im Nahen Osten und der schwelende Konflikt mit Russland machen Erdöl und Erdgas zu immer unsichereren Energieträgern.

Das hilft allerdings auch der deutschen Braunkohle. Weiterhin ist zu erwarten, dass der Klimawandel als Folge der Nutzung fossiler Energien in absehbarer Zeit schwere Naturkatastrophen produzieren wird. Und die alternden Kernkraftwerke werden auch nicht sicherer. Neue Störfälle sind hier nur eine Frage der Zeit. Wer den Roman "Black out" gelesen hat, hat noch andere Katastrophenszenarios vor Augen. Konventionelle Energieträger sind Auslöser all dieser Extremereignisse und dezentrale erneuerbare Energien mit dezentralen Speicherlösungen die logische Antwort darauf.

Schnelle und umfassende Veränderungen lassen sich nur als Konsequenz großer Krisen durchsetzen. Das müssen die Anhänger der erneuerbaren Energien verinnerlichen und sich genau auf diese Zeitfenster vorbereiten, damit sie dann nicht wie bei Fukushima im Rausch oder Schock der Ereignisse verharren, sondern mit dem nötigen Druck im Rücken echte Reformen unbeirrt durchsetzen. Bis dahin kann man immerhin auf die Vernunft der Bürger setzen. Die Regierung hat mit ihrem Kurs stark an Vertrauen eingebüßt, und viele Bürger nehmen inzwischen die Energiewende in die eigene Hand. Eigenverbrauchsanlagen und Energiegenossenschaften sind im Trend.

Mit ein wenig Aufklärungsarbeit lässt sich der Trend weiter verstärken. Wenn wir dann noch gut auf das nächste Zeitfenster vorbereitet sind, ist eine vollständig erneuerbare Energieversorgung ganz ohne Kernenergie und katastrophale Auswirkungen auf das Weltklima im Bereich des Möglichen. Verpassen wir auch diese Chance, werden wir uns später wieder einmal vorwerfen müssen: selber schuld. Und viel schlimmer noch: Künftige Generationen werden uns dann fragen, warum wir nicht wirklich etwas getan haben, obwohl wir es besser hätten wissen müssen.