erschienen in neue energie 03/2015, S.38-41.

Immer wieder prophezeien die Gegner der Energiewende den Zusammenbruch unserer Stromversorgung bei einem weiteren Ausbau erneuerbarer Energien. Besonders gefährlich ist der Winter oder die jüngste Sonnenfinsternis. Dabei brauchen wir für eine echte Energiewende keine Untergangspropheten, sondern Wissenschaftler und Ingenieure. Denn wenn die Energiewende richtig gemacht wird, steigt sogar die Versorgungssicherheit.

"Angst vor der Sonnenfinsternis" titelte der Spiegel im September letzten Jahres. Die Netzbetreiber fürchteten den 20. März 2015.

Am Vormittag dieses Tages wird in Deutschland und großen Teilen Europas eine partielle Sonnenfinsternis erwartet.

Durch den zu erwartenden Leistungsabfall der Photovoltaik würden die Netze instabil. Viel mehr noch, es drohe der totale Blackout,

wenn nicht große Photovoltaikkapazitäten rechtzeitig vom Netz gingen. Ganz neu sind solche Kassandrarufe nicht. Früher war noch

keine Sonnenfinsternis für Panikattacken bei der Stromversorgung nötig. Bereits 2008 befürchteten die Stromkonzerne

Versorgungsengpässe. Im Oktober 2012 warnte der damalige Bundeswirtschaftsminister Rösler von der Wer-war-nochmal-die-FDP vor

großflächigen Stromausfällen durch die Energiewende im Winter. 2013 blies der Vorstandsvorsitzende von RWE erneut ins gleiche Horn.

Nachdem wir mehrere Winter vermeintlich am Abgrund vorbeigeschrammt sind, aber einfach nichts passieren wollte, haben diese Warnungen ihren Schrecken verloren. Also muss nun eine Sonnenfinsternis für neue Horrorszenarien herhalten. Die Kosten eines flächendeckenden Stromausfalls in Deutschland werden immerhin auf bis zu 600 Millionen Euro pro Stunde geschätzt. Bleibt der Strom gar mehrere Tage weg, ist ein Kollabieren der gesamten Gesellschaft zu erwarten, wie sich sehr gut im Roman Blackout nachlesen lässt.

Kein Wunder, dass diese apokalyptischen Aussichten gerne genutzt werden, um für den Bau oder Erhalt konventioneller Kraftwerkskapazitäten und gegen einen Ausbau erneuerbarer Energien Stimmung zu machen. Bereits 1975 versuchte der damalige baden-württembergische Ministerpräsident Hans Karl Filbinger so den Bau des Atomkraftwerks Wyhl durchzusetzen: "Ohne das Kernkraftwerk werden bis 1980 in Baden-Württemberg die ersten Lichter ausgehen." Das Kraftwerk Wyhl wurde bekanntlich bis heute nicht gebaut. Aber wer weiß: Wenn Ihnen heute im Ländle eine Glühbirne durchbrennt, könnte es ja am fehlenden Atomkraftwerk liegen. Der ehemalige Vorstandsvorsitzende Jürgen Großmann plagiierte diese Aussage und stellte damit allgemein das Gelingen der Energiewende in Frage: "Im Januar blies wenig Wind, es gab kaum Sonne. Stellen Sie sich vor, 80 Prozent unserer Stromerzeugung hingen von erneuerbaren Energien ab: Da würde in Zeiten wie diesen nicht nur das Licht ausgehen."

Wer so mit den Ängsten der Bevölkerung spielt, kann am Ende nur Vertrauen verlieren. Dabei sind seriöse Überlegungen zur

Versorgungssicherheit mehr als angebracht. Schließlich sind wir mit der Energiewende dabei, unser Energieversorgungssystem

komplett auf den Kopf zu stellen. Wollen wir einen wirksamen Klimaschutz erreichen und damit die Lebensgrundlagen künftiger

Generationen erhalten, sollte unsere Stromversorgung schnellstmöglich vollständig auf erneuerbaren Energien basieren.

Wissenschaftler sind gefragt, nicht Untergangspropheten

Dazu müssen alle Auswirkungen sachlich analysiert und die nötigen Maßnahmen rechtzeitig in die Wege geleitet werden. Hier schlägt die Stunde der Ingenieure und Wissenschaftler und nicht der Untergangspropheten. "Lass uns eine Studie zur Sonnenfinsternis erstellen", war die Reaktion meiner wissenschaftlichen Mitarbeiter auf den besagten Spiegel-Artikel. Nach einigen Wochen Arbeit und vielen Millionen Simulationsrechnungen waren wir – anders als der Spiegel – in der Lage, wissenschaftlich belastbare Aussagen zur Sonnenfinsternis zu machen.

Die Sonne wird in Deutschland am besagten 20. März über einen Zeitraum von zweieinhalb Stunden um bis zu 80 Prozent vom Mond verdeckt. Mittags zur Zeit der besten Sonneneinstrahlung ist das Schauspiel schon wieder vorbei. Als Folge wird tatsächlich die Leistung der Solaranlagen absinken und dann sehr schnell wieder emporschnellen. Bei Kaiserwetter kann sich die Erzeugungsleistung aller deutschen Solaranlagen um bis zu 350 Megawatt pro Minute ändern. Nun gehören schnelle Leistungsänderungen bei Solar- und Windkraftanlagen zum Tagesgeschäft. Auch ohne Sonnenfinsternis kann sich morgens und abends die Leistungsabgabe der Photovoltaik in Deutschland um 100 Megawatt pro Minute ändern.

Das ist zwar deutlich weniger als im Worst Case bei der Sonnenfinsternis zu erwarten ist, doch müssen wir künftig bei einer Verdreifachung der Photovoltaikleistung in Deutschland jeden Morgen mit diesen Leistungssprüngen rechnen. Auch die Gradienten der Windkraft nehmen stetig zu. Am 1. Januar 2015 lag die durchschnittliche Leistungssteigerung der deutschen Windstromerzeugung zwischen 21 und 22 Uhr schon über 70 Megawatt pro Minute. Durch einen intelligenten Einsatz der bestehenden Pumpspeicher in Deutschland ließen sich auch bei der Sonnenfinsternis die Leistungsänderungen auf die übliche Größenordnung reduzieren. Die verbleibenden Schwankungen sind gut vorhersagbar und daher mit bestehenden konventionellen Kraftwerken problemlos auszuregeln. Und wenn noch ein paar Wolken dazukommen, was in Deutschland ja nicht ganz unwahrscheinlich ist, werden die Schwankungen weiter reduziert. Angst vor der Sonnenfinsternis ist zumindest aus wissenschaftlicher Sicht damit nicht angebracht.

Eines zeigt unsere Studie allerdings auch: Ohne konventionelle Kraftwerke zum Ausregeln der Schwankungen der Photovoltaik und Windkraft lässt sich die Stromversorgung derzeit in Deutschland nicht sicherstellen. Hierin sehen die großen Energieversorger einen Ausweg aus ihrer sich immer weiter zuspitzenden finanziellen Lage. Kapazitätszahlungen für konventionelle Kraftwerkskapazitäten sollen künftig nach ihren Vorstellungen neues Geld in die klammen Kassen spülen. Fossile Kraftwerke würden nach diesen Vorstellungen eine "SoDa"-Prämie erhalten: Sie bekämen bereits Geld, wenn sie einfach nur "so da" sind – für den Ernstfall versteht sich, wie beispielsweise die Sonnenfinsternis.

Damit ließe sich das Zeitalter der klimaschädlichen fossilen Kraftwerke beliebig verlängern. Das Geld für die Kapazitätsmärkte fehlt dann beim Umbau der Elektrizitätsversorgung. Dabei ist die klassische Elektrizitätsversorgung alles andere als eine sichere Bank. Die Kern- und Kohlekraftwerke in Europa kommen immer mehr in die Jahre. Damit nimmt auch deren Störanfälligkeit kontinuierlich zu. Fallen mehrere Großkraftwerke gleichzeitig aus, ist ein Blackout wirklich nur noch sehr schwer abzuwenden. Rein statistisch gesehen ist das nicht sehr wahrscheinlich. Doch die gefühlte Terrorgefahr steigt auch in Europa stetig an und könnte die Wahrscheinlichkeiten spürbar verschieben. Dezentrale erneuerbare Kraftwerke sind in dieser Hinsicht erheblich im Vorteil. Sie haben deutlich kleinere Leistungen. Um einen Blackout zu provozieren, müssten schon zehntausende Terroristen gleichzeitig zuschlagen.

Wird die Energiewende richtig gemacht, steigt die Versorgungssicherheit

Künftig wird der Klimawandel mehr und mehr den Takt der Energiewende bestimmen. Wollen wir die Folgen der globalen Erwärmung in noch einigermaßen vertretbaren Grenzen halten, sollte unsere Energieversorgung bereits 2040 vollständig auf erneuerbaren Energien basieren. Um das zu erreichen, müsste der aktuelle Windenergiezubau mindestens verdoppelt und der Photovoltaikzubau mindestens verfünffacht werden. Konventionelle Kraftwerke werden dann schon recht bald nicht mehr die Leistungsschwankungen der erneuerbaren Energien ausgleichen können. Neue Batteriespeicher, gesteuert geladene Elektroautos, elektrische Heizungen und die Umwandlungen von Elektrizitätsüberschüssen in Methan über Power-to-Gas-Anlagen müssen schon bald diese Aufgaben übernehmen.

Die Politik scheint diesen Herausforderungen recht planlos gegenüberzustehen. Sie diskutiert lieber über neue Leitungen und einen möglichst langsamen, geordneten Ausbau erneuerbarer Energieanlagen. Beides wird künftig nicht helfen, eine Sonnenfinsternis auch ohne fossile Backup-Kraftwerke zu überstehen. Statten wir jeden zweiten Haushalt und jeden zweiten Gewerbebetrieb mit einem kleinen Batteriespeicher aus, übersteigt die resultierende Speicherkapazität die der vorhandenen Pumpspeicherkraftwerke um mehr als das Zweifache. Selbst kurzfristige Leistungsschwankungen im zweistelligen Gigawattbereich hätten dann ihren Schrecken verloren. Die Chancen von Terroristen durch Anschläge im Elektrizitätsbereich, ernsthafte Schäden anzurichten, wären ebenfalls passé.

Und wenn doch einmal ein Stromausfall – aus welchem Grund auch immer – das Land heimsuchen sollte, hätte ein Großteil der Bevölkerung immer noch Strom. Wird die Energiewende richtig gemacht, erhöht sich mit ihr auch die Versorgungssicherheit. Statt über Stromausfälle durch eine Sonnenfinsternis, nicht gebaute Atomkraftwerke oder die Energiewende im Allgemeinen zu spekulieren, sollten wir also lieber die Energiewende sinnvoll vorantreiben. Wenn wir nur einen Funken Verantwortungsgefühl für unsere Kinder und Enkelkinder haben, müssen wir den Ausbau erneuerbarer Energien erheblich beschleunigen und dann Speicher, Elektroautos, Power-to-Heat und Power-to-Gas endlich in großem Volumen in den Markt bringen.

Vor einer Sonnenfinsternis habe ich keine Angst. Wirkliche Sorgen habe ich nur vor Politikern, Lobbyisten und Konzernvertretern, die sämtliche Gefahren des Klimawandels ignorieren und stattdessen versuchen, eine echte Energiewende mit wissenschaftlich wenig haltbaren Blackout-Horrorszenarien auszubremsen. Kopfschmerzen bereiten mir auch einige wenige Journalisten, die das dann auch noch ungefiltert in die Welt hinaustragen. Dagegen sollten möglichst viele Bürger protestieren, eigene Anlagen bauen und eine Beschleunigung der Energiewende fordern. Lasst uns das Naturschauspiel der Sonnenfinsternis im März genießen und dann endlich die Rettung der Welt in Angriff nehmen.

Ergänzung:

Natürlich ist unsere Stromversorgung bei der Sonnenfinsternis nicht zusammengebrochen. Die Netzbetreiber haben einen guten Job gemacht und die Netzfrequenz war sogar deutlich stabiler als an anderen Tagen. Wenn alle ganz genau hinsehen, hat das offensichtlich auch manchmal Vorteile. Trotz tollem Wetter und der damit verbundenen starken Schwankungen kamen wir perfekt mit den Auswirkungen der Sonnenfinsternis zurecht. Fragen der Versorgungssicherheit sprechen damit erwiesenermaßen nicht mehr gegen einen weiteren schnellen Ausbau der Solarenergienutzung. Worauf warten wir also noch?

Auch einen Klick wert:

Online-Artikel von Volker Quaschning

Eine Vielzahl an Artikeln behandelt aktuelle Themen der Energiepolitik, des Klimaschutzes und des Einsatzes erneuerbarer Energien.

Medienbeiträge von Volker Quaschning

In verschiedenen Print-, Radio- und TV-Interviews nimmt Volker Quaschning Stellung zu aktuellen Fragen über die Energiewende und eine klimaverträgliche Energieversorgung.

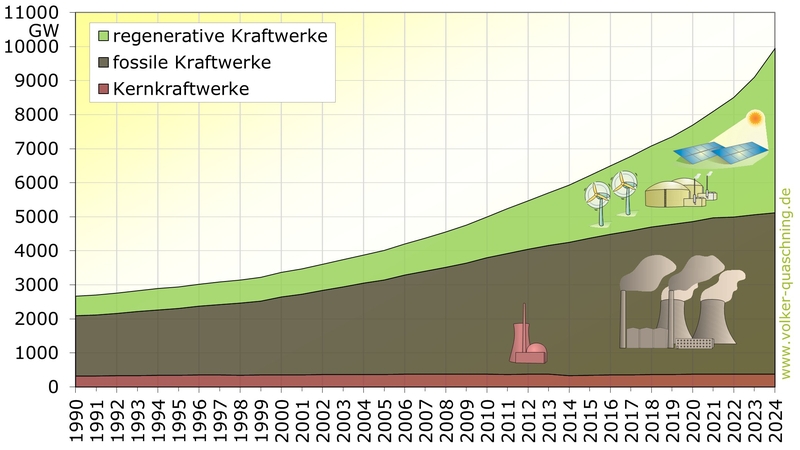

Weltweit installierte regenerative Kraftwerksleistung 1990-2024

Das Wachstum erneuerbarer Energien steigt kontinuierlich. 2024 haben erneuerbare Energien bereits fast die Hälfte der weltweiten Kraftwerksleistung ausgemacht. Kernkraftwerke liegen dagegen nur noch bei unter 4 Prozent. Für wirksamen Klimaschutz muss nun die zweite Hälfte des Kraftkwerksparks defossiliert werden.

Neuauflage erschienen: Regenerative Energiesysteme

Seit 27 Jahren ist das Fachbuch Regenerative Energiesysteme das Standardlehrbuch für Studium und Ausbildung. Es wurde bereits in verschiedene Sprachen übersetzt. Jetzt ist es in der vollständig überarbeiteten 13. Auflage erschienen.