erschienen in der Zeitschrift Sonnenenergie 3/2016, S.22-25.

In Zeiten extremer Fokussierung auf die Flüchtlingsproblematik und brennender Flüchtlingsheime ist es derzeit schwer, in der Medienwelt für andere Themen Aufmerksamkeit zu erlangen. Dabei könnten die Folgen des Klimawandels alle bisherigen Probleme in den Schatten stellen, wenn wir nicht die globale Erwärmung schnellstmöglich erfolgreich stoppen. Nur vor diesem Hintergrund ist es im Dezember 2015 in Paris überhaupt gelungen, ein weitreichendes internationales Klimaschutzabkommen zu beschließen. Mehr als eine Absichtserklärung zum Klimaschutz ist das Ganze bislang nicht. Aber erstmals wurde das Ziel, die globale Erwärmung auf 1,5 °C zu begrenzen, international anerkannt. "Wir haben heute alle zusammen Geschichte geschrieben.", wurde das Ergebnis im Eindruck des Verhandlungserfolges von der Bundesumweltministerin gefeiert. "Zum ersten Mal machen sich alle Länder dieser Welt gemeinsam auf den Weg, den Planeten zu retten."

Ganz ohne Taten wird es mit dem Platz in der Geschichte aber nichts werden. Denn ein bedeutungsloses Stück Papier hat es in der Vergangenheit selten in die Geschichtsbücher geschafft. Doch genau an diesen Taten hapert es aktuell in Deutschland. Gemäß dem Motto "Aus dem Auge, aus dem Sinn“ gingen die Bemühungen der Regierung Anfang 2016 dahin, den Windenergieausbau zu drosseln, anstatt das Tempo der Energiewende auf ein klimaschutztaugliches Niveau zu heben. Dabei verweisen Politiker gerne auf Erfolge in der Vergangenheit. Deutschland ist eines der wenigen westlichen Länder, das seit 1990 überhaupt spürbare Reduktionen der Treibhausgasemissionen erreicht hat. Doch ein Blick hinter die Kulissen relativiert das Klimaengagement. In den ersten 10 Jahren nach der deutschen Wiedervereinigung sind die Treibhausgase vor allem in den neuen Bundesländern durch den Zusammenbruch der dortigen Industrie zurückgegangen. In Westdeutschland hat sich hingegen wenig bewegt (Bild 1). Alle osteuropäischen Länder hatten in der Zeit mit wirtschaftlichen Umbrüchen zu kämpfen. Hätte man seinerzeit Russland und die USA „wiedervereinigt“ hätte es statistisch auch einen Kohlendioxidrückgang gegeben. Das Ganze hätte auch mit Frankreich und Bulgarien funktioniert. Dem Weltklima helfen solche Statistiktricks allerdings wenig.

Bild 1: Entwicklung der Kohlendioxidemissionen in Deutschland

Kein Klimaschutz ohne 100 Prozent erneuerbare Energien bis 2040

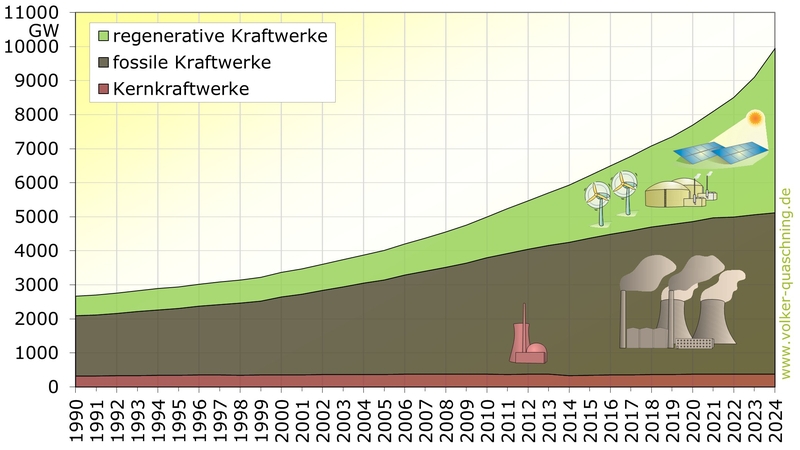

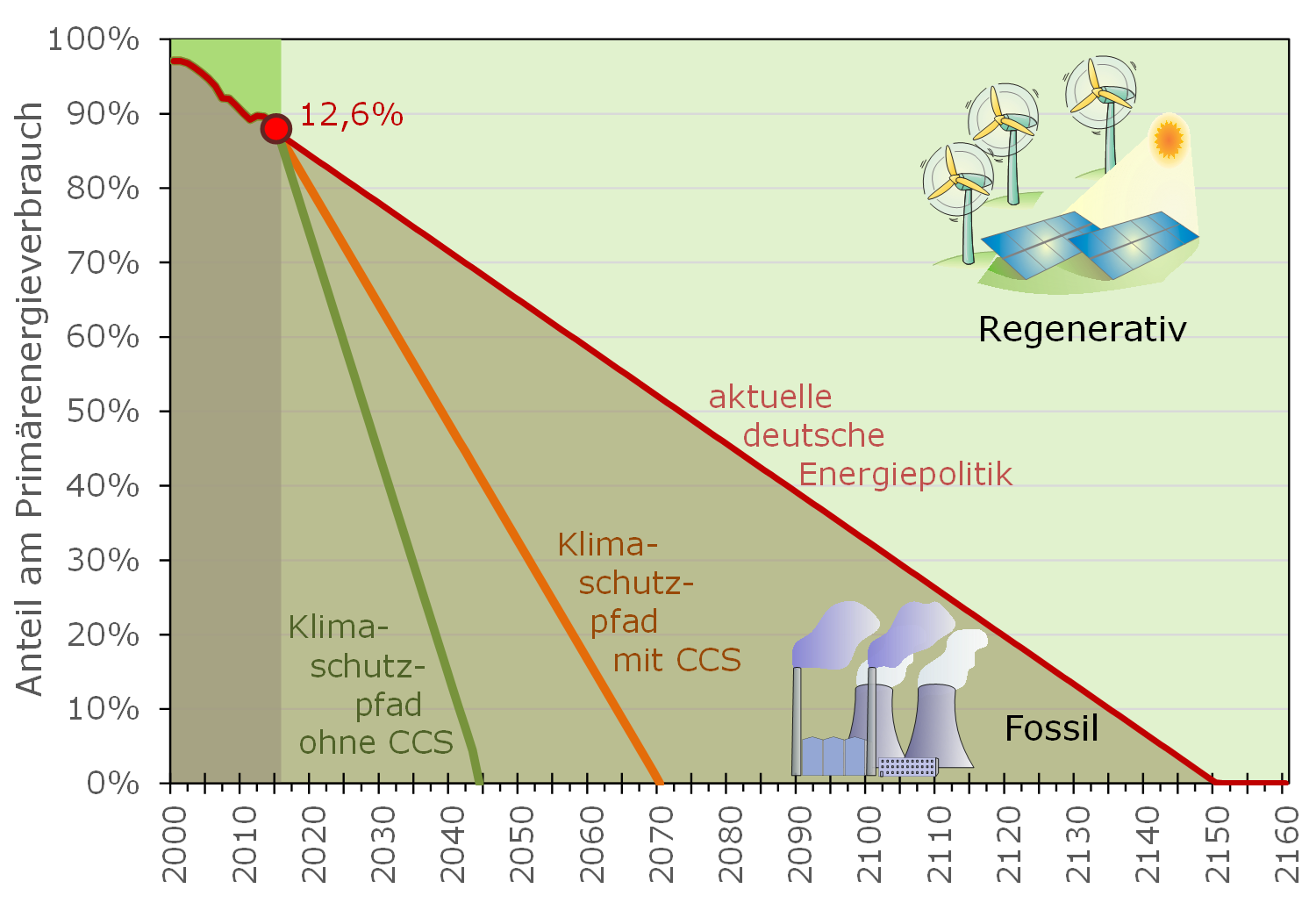

Erst nach dem Jahr 2000 kam es in Deutschland durch den verstärkten Ausbau Erneuerbarer Energien zu nachhaltigen Treibhausgaseinsparungen. Im Jahr 2015 lag der Anteil Erneuerbarer Energien am Primärenergieverbrauch gerade einmal bei 12,6 %. Das bedeutet aber, es fehlen noch über 87 %, um in Deutschland vollkommen klimaneutral zu werden. Beim jetzigen Ausbautempo der erneuerbaren Energien werden wir dieses Ziel erst um das Jahr 2150 erreichen (Bild 2).

Für die versprochene 1,5-Grad-Grenze ist das viel zu langsam. Der IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), auch als UN-Weltklimarat bekannt, hat ein Szenario skizziert, mit dem sich die 1,5-Grad-Grenze einhalten ließe. Danach müssten die weltweiten Kohlendioxidemissionen bis zum Jahr 2070 auf null sinken. Da die Menschheit dann für die 1,5-Grad-Grenze allerdings schon zu viele Treibhausgase ausgestoßen hat, muss danach der Atmosphäre durch sogenannte CCS-Verfahren wieder Kohlendioxid entzogen werden. CCS steht für Carbon Dioxide Capture and Storage. Dabei werden beispielwiese Holzplantagen angelegt, die bei ihrem Wachstum Kohlendioxid aus der Atmosphäre binden. Anschließend wird die Biomasse in Kraftwerken genutzt, bei denen das Kohlendioxid aus den Verbrennungsabgasen entzogen und unter Tage endgelagert wird. Doch diese Verfahren sind teuer und Kohlendioxidendlager erreichen ähnliche Beliebtheitswerte wie Atommüllendlager. Allein aus Akzeptanzgründen ist dieser Weg für Deutschland mehr als unwahrscheinlich. Wollen wir die 1,5-Grad-Grenze auch ohne CCS-Verfahren einhalten, müssen wir spätestens in 25 bis 30 Jahren kohlendioxidfrei werden (Bild 3). Deutschland sollte also für das Jahr 2040 eine klimaneutrale Energieversorgung anstreben.

Für das Erreichen der Klimaschutzziele geht es also nicht mehr darum, langsame Transformationspfade zu beschreiten. Vielmehr müssen wir bis 2040 eine Energieversorgung aufbauen, die ganz ohne Erdöl, Erdgas oder Kohle auskommt.

Bild 3: Entwicklung der Kohlendioxidemissionen in Deutschland

Ein Euro pro Tag für die Rettung des Planeten schon zu teuer?

Viele halten ein derart schnelles Umsteuern für kaum erreichbar. Doch ein Blick auf die Telekommunikationsbranche sollte uns Mut machen. Noch vor 10 Jahren tüftelte Steve Jobs an der Idee des Smartphones. Heute zeigt uns das Smartphone, dass wir eine Technologie durchaus in 10 Jahren flächendeckend einführen können. Und wenn uns das mit nützlicher Spielzeugtechnologie gelingt, sollte das auch mit Technologien klappen, die wir dringend für die viel beschworene Rettung des Planeten brauchen. Gegner einer schnellen Energiewende weisen gerne auf die untragbaren Kosten für den Wandel hin. Dabei ist eine vollständige Energiewende nicht viel teurer als die Einführung des Mobilfunks und des Internets. Momentan gibt ein Durchschnittshaushalt in Deutschland weniger als einen Euro pro Tag für die heiß diskutierte EEG-Umlage aus, von der nur ein Teil in die Förderung Erneuerbarer Energien fließt. Wir wollen wirklich den Planeten retten und diskutieren schon bei einigen Cent pro Tag, dass uns die Rettung der Welt zu teuer ist?

Es fehlt momentan nicht an den technologischen oder ökonomischen Möglichkeiten, den Klimawandel erfolgreich zu stoppen. Es fehlt uns aber der echte Wille, die Lebensgrundlagen der künftigen Generationen zu erhalten. Wir müssen von allen unseren Mitbürgern die uneingeschränkte Bereitschaft einfordern, den richtigen Weg unbeirrt im nötigen Tempo zu gehen. Und wir müssen alle´ die entlarven, die im Schlepptau von Lobbyisten für die kommerziellen Interessen einiger weniger Unternehmen bereit sind katastrophale Veränderungen des Weltklimas in Kauf zu nehmen. Wenn wir uns weiterhin wegducken, ohne dass wir uns im Rahmen unserer Möglichkeiten für die nötigen Veränderungen einsetzen müssen wir am Ende auch die Verantwortung für die kommenden Folgen tragen. In einigen Jahrzehnten müssen wir dann unseren Kindern ins Gesicht sagen: "Wir haben schon gewusst, dass der Klimawandel dramatisch enden wird. Aber wir hatten anderes zu tun."

Es ist faszinierend wie derzeit ganze Ministeriumsabteilungen und Thinktanks damit beschäftigt sind, marginale Korrekturen am Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) und anderen Instrumenten der Energiewirtschaft auszudiskutieren. Das ist fast so, als ob man auf der Titanic nach Sichtung des Eisberges über eine Kleiderordnung beim Besteigen der Rettungsboote streitet und dann leere Rettungsboote über Bord wirft, damit der Dampfer schneller und ökonomischer vorwärts kommt.

Verbot von neuen Öl- und Gasheizungen in 5 Jahren

Wenn wir die Rettung des Planeten wirklich ernst meinen, bedarf es einer ganz anderen Schlagzahl bei den Rettungsmaßnahmen. Technische Anlagen auf Basis von Erdöl, Erdgas oder Kohle dürfen überhaupt nicht mehr in Betrieb genommen werden, wenn deren zu erwartende Betriebsdauer das Jahr 2040 überschreitet. Das letzte Auto mit Verbrennungsmotor darf demnach in 15 Jahren vom Band gehen. Neue Öl- und Gasheizungen müssen bereits in 5 bis 10 Jahren Geschichte sein. Selbst neue Gaskraft- oder Blockheizkraftwerke dürfen nicht mehr in Betrieb gehen, wenn das fossile Erdgas in 25 Jahren nicht sicher durch aus regenerativem Strom erzeugtem Methan ersetzt werden kann. Das alles lässt sich nur durch stark regulatorische politische Maßnahmen erreichen.

Neben dem Verbot oder hohen Strafzahlungen bei der Installation von neuen Öl- und Gasheizungen muss im Wärmebereich die Gebäudeeffi zienz erheblich steigen. Dazu brauchen wir eine deutlich höhere energetische Sanierungsrate. Stattdessen geht diese momentan zurück. Es ist kaum einzusehen, warum fossiles Erdöl und Erdgas kaum mit Abgaben belegt sind. Der niedrige Ölpreis bietet deutliche Spielräume für eine neue Klimaschutzabgabe auf fossile Brennstoffe, ohne neue soziale Härten auszulösen. Die Einnahmen könnten für Förderprogramme zur energetischen Sanierung und zum Heizungsaustausch genutzt werden. Alternative Wärmeversorger sind Biomasseoder Geothermieheizungen sowie Elektro- oder Gas-Wärmepumpen. Dabei muss sichergestellt werden, dass der benötige Strom oder das Gas auch aus regenerativen Quellen stammt. Die Förderung von KWK-Anlagen sollte eingestellt werden, wenn die Brennstoffe nicht auf regenerativer Basis wie Biomasse, Power-To-Liquid oder Power-To-Gas basieren.

Produktion von Autos mit Verbrennungsmotor in 15 Jahren einstellen

Für Autos müssen die Kohlendioxidgrenzwerte schrittweise so verschärft werden, dass diese in spätestens 15 Jahren ausschließlich durch reine Elektroautos erreicht werden können. Ein Fahrverbot von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren in abgasbelasteten Innenstädten könnte den Druck zur Mobilitätswende weiter erhöhen. Der Staat muss die nötige Ladeinfrastruktur bereitstellen und alternative Verkehrskonzepte fördern. Auch der Güterverkehr muss weitgehend elektrifiziert werden, beispielsweise durch Oberleitungen auf Autobahnen oder der Stärkung des Schienenverkehrs. Die Treibstoffe für den Flugverkehr müssen auf Biokerosin oder Power-To-Liquid-Treibstoffe auf Basis regenerativen Stroms umgestellt werden.

Da im Verkehr und im Wärmebereich der Strombedarf deutlich steigen wird ist auch mit einer erheblichen Zunahme des Elektrizitätsbedarfs in Deutschland zu rechnen. Dafür muss der Ausbau Erneuerbarer Energien deutlich nach oben angepasst werden. Um überhaupt auch nur ansatzweise eine Klimaneutralität bis 2040 erreichen zu können, müssen die derzeit gültigen politischen Ausbauziele der Windkraft verdoppelt bis verdreifacht, der Photovoltaik verfünffacht bis versechsfacht werden. Außerdem müssen Maßnahmen getroffen werden, um die dann sehr schnell steigenden regenerativen Strommengen auch ins Netz integrieren zu können. Das funktioniert umso leichter, je dezentraler die regenerativen Anlagen aufgebaut werden. Eine 10-H-Regelung bei der Windkraft, die unverhältnismäßig große Abstände zu Gebäuden vorschreibt, ist dazu wenig zweckmäßig. Sinnvoller wäre, die Bürgerbeteiligung bei der Errichtung von Windkraftanlagen standardmäßig vorzusehen, um die Akzeptanz für dezentrale Windkraftanlagen deutlich zu erhöhen. Ein Markteinführungsprogramm für Speicher und Power-To-Gas-Anlagen kann helfen, die dringend benötigten Technologien rechtzeitig zur Verfügung zu haben.

Ohne einen schrittweisen Ausstiegsplan aus der Kohlenutzung in Deutschland bis spätestens 2030 wird der Klimaschutz ebenfalls nicht funktionieren. Um die nötige Akzeptanz dafür zu schaffen, muss der Strukturwandel der betroffenen Regionen durch sinnvolle Maßnahmen staatlich unterstützt werden. Da derzeit nur noch rund 22 000 Menschen in der deutschen Braunkohlebranche arbeiten, sind die dafür benötigten finanziellen Mittel im Vergleich zur deutschen Wiedervereinigung von untergeordneter Bedeutung. Zur Finanzierung wäre eine schrittweise Einführung einer Kohlendioxidsteuer bis zur vollen Höhe der Klimafolgeschäden von 70 Euro pro Tonne CO2 denkbar. Bei einem alten Braunkohlekraftwerk würde dann die Stromerzeugung am Ende um 7 Cent/kWh teurer.

Wir brauchen ein Klimaschutzgesetz

Das EEG war einmal das Vorzeigeinstrument der deutschen Energiewende. Durch den Einfluss zahlreicher Interessens- und Lobbygruppen ist es inzwischen zu einem Energiewende-Monster verkommen, das den schnellen Ausbau Erneuerbarer Energien eher behindert als fördert. Die von der aktuellen Bundesregierung favorisierten Ausschreibungen sind nicht geeignet, die Akzeptanz für den benötigten Zubau Erneuerbarer Energien zu erreichen. Für kleine Akteure ist das EEG mit seinen zahlreichen Beschränkungen und der Einführung von Abgaben wie der EEG-Umlage auf eigenverbrauchten Solarstrom mehr abschreckend als motivierend.

Wenn es nicht gelingt, das EEG wieder zu einem schlagkräftigen Instrument zur Förderung Erneuerbarer Energien zu machen, sollte es stattdessen durch ein völlig neues schlankeres Klimaschutzgesetz ersetzt werden. Leitgedanke beim Klimaschutzgesetz sollte sein, den für das Erreichen des 1,5-Grad-Ziels nötigen Ausbau Erneuerbarer Energien zu realisieren.

Künftig ist zu verhindern, dass über eine Neiddiskussion verschiedene Interessensgruppen gegeneinander ausgespielt werden. Eine Eigenverbrauchsabgabe bei der Errichtung erneuerbarer Energieanlagen ist ein Beispiel für diese absurde Entwicklung. Diese Strafabgabe bei der Nutzung regenerativen Stroms sollte schnellstmöglich wieder abgeschafft werden. Stattdessen könnte eine Fehlbelegungsabgabe für nicht durch Solaranlagen genutzt Dächer den Druck auf alle erhöhen, sich an einer schnellen Energiewende zur Rettung des Klimas zu beteiligen. Eine hohe Fehlbelegungsabgabe bei Mietshäusern und die Förderung von Mieterstromanlagen könnten Mietern flächendeckend Zugang zu eigenem Solarstrom ermöglichen und somit auch die Gerechtigkeit zwischen Eigenheimbesitzern und Wohnungsmietern herstellen. Dann würden gerechterweise nur diejenigen finanziell benachteiligt, die sich nicht an der Energiewende beteiligen.

Wirtschaftsboom durch ambitionierten Klimaschutz

Die Wirtschaft wird generell von einem schnellen Wechsel bei der Energieversorgung profitieren. Ein stringenter Klimaschutzplan wird einen Investitionsboom auslösen, von dem auch der Standort Deutschland langfristig profitiert. Die Idee, die Wirtschaft vor zu viel Klimaschutz schützen zu müssen, ist daher ziemlich abstrus. Es gibt jedoch einzelne energieintensive Branchen, die im Wettbewerb mit Ländern ohne Klimaschutzabgaben oder gar Subventionen auf fossilen Energieträgern in Schieflage geraten könnten. Hier müssen wir in eine ehrliche Diskussion eisteigen, welche energieintensiven Industrien wir in Deutschland erhalten wollen und diese gegebenenfalls durch Ausnahmen temporär entlasten. Dabei muss aber kontinuierlich überprüft werden, ob die Wettbewerbsverzerrungen anhalten. Denn wenn sämtliche Länder letztendlich den Klimaschutzpfad einschlagen, lassen sich nationale Entlastungen und Industriesubventionen schon bald wieder aufheben.

Klimaschutz ins Grundgesetz

Sinnvoll wäre auch, das dringend benötigte Klimaschutzgesetz durch das Verankern des 1,5-Grad-Ziels im Grundgesetz

zu unterstützen. Dann ließe sich auch gegen handlungsunfähige Regierungen juristisch vorgehen.

Vergleicht man die euphorischen Worte unserer Bundesumweltministerin und die alternativlose Herkulesaufgabe des Klimaschutzes mit den aktuellen politischen Maßnahmen, lässt sich das Urteil über die aktuelle Energiepolitik schnell zusammenfassen: Thema verfehlt. Damit befindet sich die aktuelle Regierung in guter Tradition. Keiner der bisherigen deutschen Regierungen ist es gelungen, das für einen wirksamen Klimaschutz nötige Tempo beim Umbau unserer Energieversorgung vorzulegen.

60 Prozent Solarstromanteil bis 2050 einfach möglich

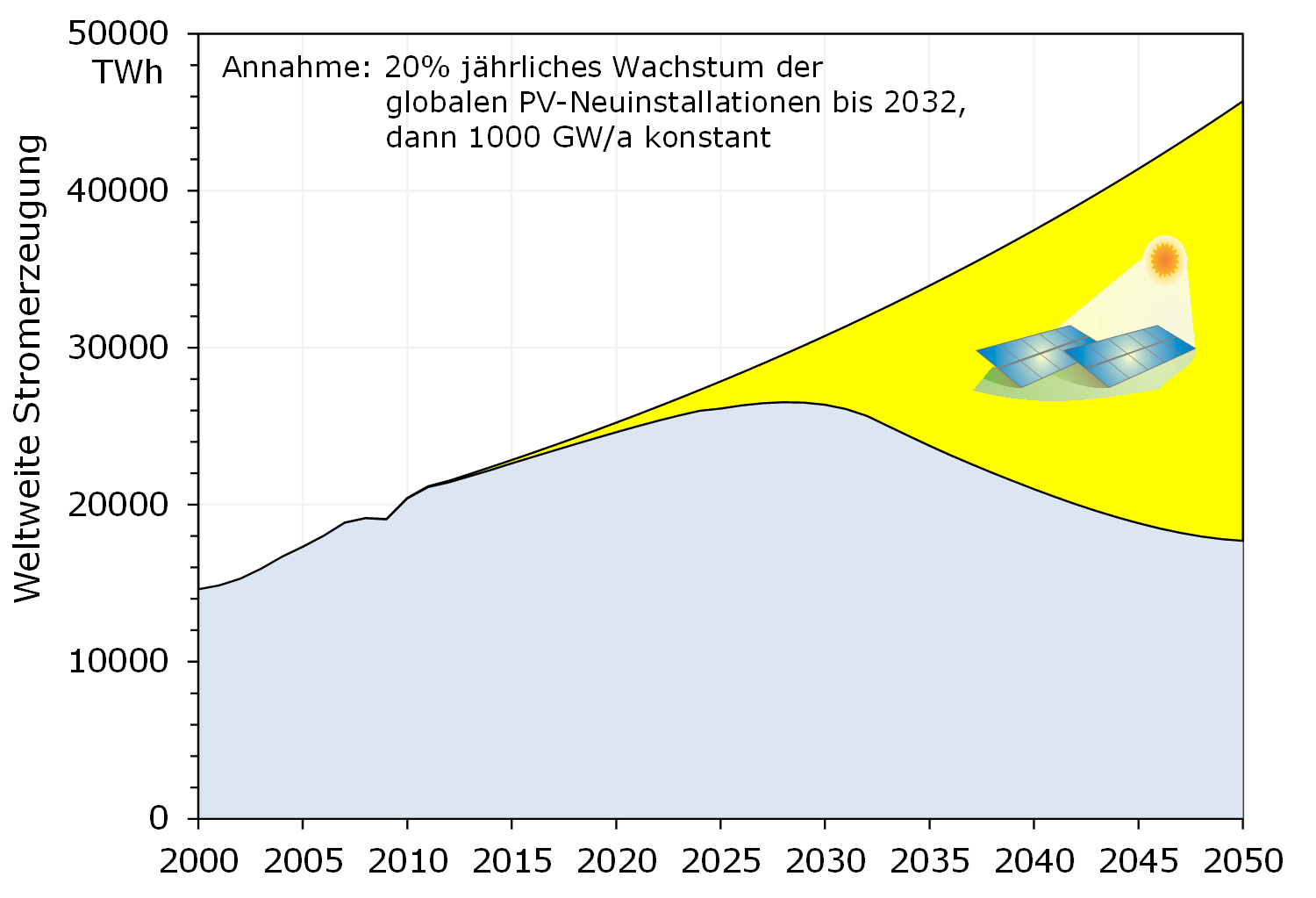

Wir haben aber eine reale Chance, doch noch die Welt zu retten. Und diese liegt in den extrem gefallenen Kosten regenerativer Energieanlagen. Photovoltaik ist in den meisten Ländern der Erde inzwischen voll konkurrenzfähig mit neuen fossilen Kraftwerken. Beim globalen Ausbau der Photovoltaik sehen wir daher eine enorme Dynamik. Nur Deutschland hat sein Engagement weit heruntergefahren. Zwischen 2000 und 2015 ist die globale Photovoltaikstromerzeugung durchschnittlich um über 40 Prozent pro Jahr gestiegen. Gelingt es, bis zum Jahr 2035 bei der jährlich installierten Photovoltaikleistung nur ein Wachstum von 20 Prozent pro Jahr aufrecht und ab dem Jahr 2032 konstant 1.000 Gigawatt pro Jahr zu installieren, könnte die Photovoltaik im Jahr 2050 bereits 60 % der globalen Stromversorgung abdecken (Bild 4). Die Windkraft könnte den größten Teil des Rests übernehmen.

Bild 4: Entwicklung der weltweiten Solarstromerzeugung bei einem moderaten jährlichen Wachstum von 20 Prozent

Lasst uns gemeinsam den Planeten retten

Nun liegt es an uns, diese Entwicklung zu beschleunigen und Deutschland wieder vom Bremsklotz zum Motor des internationalen

Klimaschutzes zu machen. Haben Sie noch keinen unabhängigen grünen Stromanbieter oder haben Sie noch energiefressende Geräte im Haus?

Dann ist es höchste Zeit für einen Wechsel. Fragen Sie die Automobilkonzerne, wann sie endlich bezahlbare und alltagstaugliche

Elektroautos anbieten. Unterstützen Sie einen schnellen Kohleausstieg. Rüsten Sie Ihre Heizungsanlage auf regenerative

Energien um und dämmen Sie ihr Gebäude oder drängen Sie Ihren Vermieter, das zu tun. Bauen Sie erneuerbare Energieanlagen

oder beteiligen Sie sich an Projekten und Bürgerenergiegenossenschaften. Stecken Sie Ihre Nachbarn und

Freund mit Ihrem Engagement an und gehen Sie Ihren Bundes- und Landtagsabgeordneten so richtig auf den Senkel,

indem Sie sie immer und überall an die Pariser Klimaschutzverpflichtungen erinnern. Es gibt viel zu tun. Schließlich müssen

wir einen Planeten retten. Ich glaube aber, wir schaffen das. Einen Plan dafür gibt es ja jetzt hier zum Nachlesen.