Das im Jahr 1988 von der Uno eingesetzte Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) hat

in mehreren Szenarien die möglichen Auswirkungen unterschiedlich hoher

Treibhausgasemissionen auf das Klima bis zum Jahr 2100 untersucht (Tabelle 1)

[1 bis 4]. Bild 1 zeigt darüber hinaus die Entwicklung der energiebedingten

CO2-Emissionen und der CO2-Konzentration in der Atmosphäre seit Beginn

der Industrialisierung.

| 1860 | 1990 | 2000 | 2050 | 2100 | |

| Weltbevölkerung in Mrd. | 5,3 | 6,1 | 8,4 bis 11,3 | 7,0 bis 15,1 | |

| CO2-Konzentration in ppm | 280 | 354 | 367 | 445 bis 640 | 540 bis 970 |

| CO2-Emissionen 1) in Gt C/a | 0,1 | 6,0 | 6,5 | 8,5 bis 26,8 | 3,3 bis 36,8 |

| Primärenergiebedarf in EJ | 351 | 419 | 642 bis 1 601 | 514 bis 2 737 | |

| Globale Temperaturänderung in °C | -0,6 | 0 | 0,2 | 0,8 bis 2,6 | 1,4 bis 5,8 |

| Anstieg der Meeresspiegel in cm | -20 | 0 | 2 | 5 bis 32 | 9 bis 88 |

In den 1990er Jahren ist der weltweite Primärenergiebedarf im Mittel um 1,5 %

pro Jahr gestiegen. Durch die verstärkte Nutzung CO2-armer fossiler Brennstoffe

wie Erdgas fiel der Anstieg der energiebedingten CO2-Emissionen mit 0,7 % pro

Jahr jedoch geringer aus. Die Zunahme der CO2-Konzentration der Atmosphäre

betrug 4 %, der globale Temperaturanstieg 0,2 °C und der Meeresspiegelanstieg

20 mm pro Dekade. Die CO2-Konzentration in der Atmosphäre ist um mehr als 30 % höher als zu Beginn

der Industrialisierung und damit größer als je zuvor in den vergangenen 420 000 Jahren [1].

Da eine enge, zwar noch nicht endgültig bewiesene Korrelation zwischen der

Zunahme von Treibhausgasemissionen und der Erderwärmung sowie dem Meeresspiegelanstieg

zu beobachten ist, wurden von wissenschaftlicher und politischer Seite Klimaschutzziele definiert.

Bereits zu Beginn der 1990er Jahre sahen die Empfehlungen Reduktionen der weltweiten CO2-Emissionen um

70 % bis zum Jahr 2100 vor, mit stärkeren Reduktionen in den Industrieländern von

25 % bis zum Jahr 2005 gegenüber 1990, 40 bis 50 % bis zum Jahr 2020, 80 % bis

zum Jahr 2050 und 90 % bis zum Jahr 2100 [5]. Dabei wird vorausgesetzt, dass

die CO2-Emissionen derzeit fast 60 % der vom Menschen verursachten Klimafolgen

verursachen. Für den Rest sind andere Gase wie Methan, Lachgas oder

FCKW verantwortlich. Rund 90 % der CO2-Emissionen stammen aus der Verbrennung

fossiler Brennstoffe. Demnach ist die Energiewirtschaft für mehr als die

Hälfte der vom Menschen freigesetzten Treibhausgase verantwortlich. In Industrieländern

ist dieser Anteil noch höher. In Deutschland liegt der Anteil deutlich

oberhalb von 80 %. Andere Verursacher sind die Industrie und Landwirtschaft

sowie Brandrodung.

Unter der Voraussetzung, dass die Treibhausgas-Emissionen für die beobachteten

Klimaveränderungen verantwortlich sind, kommt der Reduktion der CO2-Emissionen aus der Verbrennung

fossiler Brennstoffe somit eine Schlüsselrolle zu.

Auf dem ersten Welt-Klimagipfel in Rio de Janeiro im Jahr 1990 wurde die

Klimarahmenkonvention verabschiedet [6]. Diese formuliert das Ziel, die Treibhausgaskonzentration

in der Atmosphäre auf einem Niveau so zu stabilisieren, das eine gefährdende anthropogene Störung

des Klimasystems verhindert. Die entwickelten Industriestaaten und Schwellenländer, so genannte Annex-

I-Staaten, haben hierbei eine besondere Verantwortung zu übernehmen. Das Kyoto-Protokoll von 1997 legt

für diese Staaten Reduktionsziele für die sechs klimarelevanten Treibhausgase CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs

und SF6 für den Zeitraum 2008 bis 2012 gegenüber dem Referenzjahr 1990 fest [7]. Es wurde inzwischen

von den meisten Staaten unterzeichnet. Die USA unter der Regierung von George W. Bush haben jedoch

bereits vorzeitig erklärt, das Protokoll nicht zu ratifizieren.

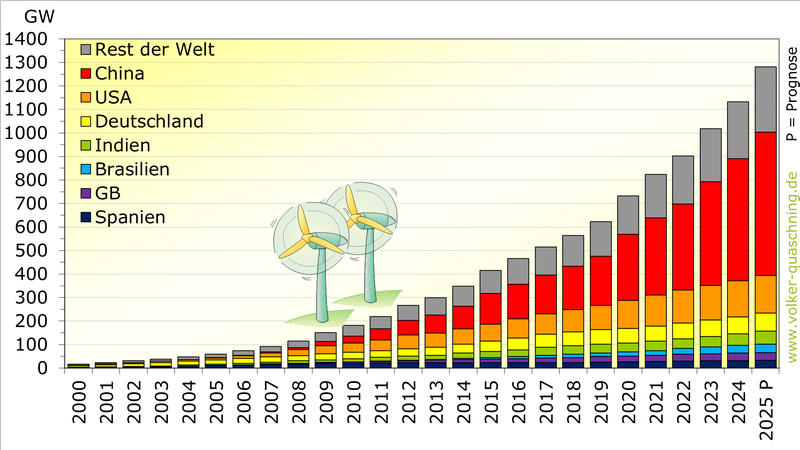

Tabelle 2 und Bild 2 zeigen die Entwicklung von 1990 bis zum Jahr 2000 [8]. Große Unterschiede gibt

es vor allem zwischen den westlichen Ländern und den ehemaligen Ostblockstaaten, die aufgrund

der wirtschaftlichen Umbrüche durchweg Reduktionen des CO2-Ausstoßes von mehr als 50 % vorweisen

können [9]. Von den westlichen Industrieländern zeichnen sich Spanien, Portugal, Irland und Griechenland

ausgehend von einem niedrigen Entwicklungsniveau sehr hohe Steigerungsraten des CO2-Ausstoßes

aus. Dies wird ihnen – allerdings in geringerem Umfang – auch im Kyoto-Protokoll

zugestanden. Diese Zuwächse müssen von den anderen EU-Staaten kompensiert werden. Von diesen haben

Luxemburg, Deutschland und Großbritannien bisher große Erfolge erzielt.

| Vertragsparteien | Verpflichtungen gemäß Kyoto-Protokoll in % | Treibhausgas-Emissionen 1) in Mt | Veränderung von 1990 bis 2000 in % | |

| 1990 | 2000 | |||

| Europäische Union | -8 | 4 216 | 4 072 | -3,4 |

| Liechtenstein, Monaco, Schweiz | -8 | 54 | 53 | -0,8 |

| Bulgarien, Estland, Lettland, Littauen, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Tschechien | -8 | 832 | 511 | -38,6 |

| USA | -7 | 6 131 | 7 001 | +14,2 |

| Japan | -6 | 1 247 | 1 358 | +8,9 |

| Kanada | -6 | 607 | 726 | +19,6 |

| Polen, Ungarn | -6 | 666 | 471 | -29,4 |

| Kroatien | -5 | k.A. | k.A. | k.A. |

| Neuseeland | ±0 | 73 | 77 | +5,2 |

| Russland | ±0 | 3 040 | 1 965 | -35,0 |

| Ukraine | ±0 | 919 | 455 | -51,0 |

| Norwegen | +1 | 52 | 55 | +6,3 |

| Australien | +8 | 425 | 502 | +18,2 |

| Island | +10 | 3 | 3 | +6,9 |

| Summe | -5,2 | 18 265 | 17 250 | -5,6 |

Ein Großteil der CO2-Emissionsreduktionen in Deutschland ist auf die Wiedervereinigung

und die industriellen Umbrüche in der ehemaligen DDR zurückzuführen. In der gesamtdeutschen

Bilanz sank hierdurch der Primärenergiebedarf. Vor allem der Bedarf an Braunkohle und Steinkohle

ging zu Lasten von Naturgas und Erdöl zurück. Damit sanken die Kohlendioxidemissionen

um etwa 15 %, zum Großteil zu Beginn der 1990er Jahre [10]. Deshalb kann Deutschland nur bedingt

als klimapolitisches Vorbild gelten, denn selbst die umweltpolitisch gescholtenen USA hätten

bei einer gemeinsamen Klimabilanz mit Russland einen Emissionsrückgang um nahezu 2 % aufzuweisen.

Neben den CO2-Emissionen konnten in Deutschland die CH4-Emissionen von 1990 bis

2000 um rund 2,4 Mill. t (–45 %) gemindert werden. Zu dieser Reduktion haben die rückläufige

Kohleförderung, die Verringerung der Tierbestände sowie verstärktes

Recycling maßgeblich beigetragen. Darüber hinaus wirkte sich die Sanierung

der Gasverteilungsnetze und die Brennstoffumstellung bei kleineren

Feuerungsanlagen auf flüssige und gasförmige Brennstoffe emissionsmindernd

aus [11]. Damit haben Veränderungen in der Energiewirtschaft auch zu rückläufigen

Methanemissionen und der positiven Emissionsbilanz beigetragen.

Anders als Deutschland brachte Großbritannien trotz einer Steigerung seines

Primärenergieverbrauches um 10 % seine vergleichsweise hervorragende Emissionsbilanz

ohne Wiedervereinigungsgewinne zustande [12]. Ursache dafür waren vor allem die Umorientierung bei

der Wahl der fossilen Energieträger und der Rückgang der Methanemissionen. Während in Großbritannien im

Jahr 1990 Kohle noch 31,3 % des Primärenergiebedarfes deckte, sank dieser Anteil

bis zum Jahr 2000 auf 16,3 %. Im gleichen Zeitraum stieg der Erdgasanteil von 24 auf 40,9 %. Da sich

dieser Trend nur noch bedingt fortsetzen lässt, dürfte sich der starke Emissionsrückgang

Großbritanniens in den nächsten Jahren nicht mehr fortsetzen. Weitere Emissionsreduktionen

lassen sich nur noch durch einen Rückgang des Primärenergieverbrauches oder den vermehrten

Einsatz kohlendioxidfreier Energieträger erreichen.

Die weltweiten Reduktionspotenziale eines rationelleren Energieeinsatzes sind beachtlich.

Tabelle 3 verdeutlicht Ergebnisse des IPCC, wonach in den Sektoren Industrie, Gebäude und Transport

bis zum Jahr 2020 Einsparungen von weit mehr als 50 % zu erzielen sind [3].

Bei einem Großteil der Einsparpotenziale im Gebäudesektor und bei einem Viertel

im Industriesektor wären die Einsparungen auch betriebswirtschaftlich rentabel.

| Emissionen 1990 in GtC 1) | Veränderung von 1990 bis 1995 in % | Reduktionspotenzial bis 2010 in GtC | Reduktionspotenzial bis 2020 in GtC | |

| Gebäude | 1,65 | +1,0 | 0,7 bis 0,8 | 1,0 bis 1,1 |

| Transport | 1,08 | +2,4 | 0,1 bis 0,3 | 0,3 bis 0,7 |

| Industrie | 2,30 | +0,4 | 0,5 bis 0,7 | 1,3 bis 1,5 |

Zur Nutzung dieser Einsparpotenziale müssen geeignete Konzepte gefunden

und Standards fortschrittlicher Staaten auf andere Länder übertragen werden.

Als Maßstab eignet sich beispielsweise das Verhältnis von CO2-Emissionen und

Bruttosozialprodukt. So werden etwa in Deutschland 0,31 kg CO2 pro US-$, in

den USA 0,63 kg CO2/US-$ und in China 2,88 kg CO2/US-$ emittiert, wohingegen

Island nur 0,25 kg CO2, Norwegen 0,2 kg CO2 und die Schweiz nur 0,12 kg CO2 pro

US-$ Bruttosozialprodukt freisetzen [13].

Ursachen für diese Unterschiede sind neben einer rationelleren Verwendung

von Energie auch der unterschiedlich hohe Einsatz regenerativer Energien, die

beispielsweise in Island und Norwegen fast vollständig den Elektrizitätsbedarf

decken. Bei langfristig steigenden Energiepreisen hat eine geringere Energieintensität

deutliche volkswirtschaftliche Vorteile. Darum werden sich Staaten wie die USA nur mittelfristig

gegen Klimaschutzvereinbarungen sperren können, da ihnen sonst auch wirtschaftliche

Nachteile drohen.

Die Tatsache, dass Emissionseinsparungen wegen sehr hoher Energieintensitäten

einiger Länder kostengünstig zu erreichen sind, findet in den flexiblen

Mechanismen des Kyoto-Protokolls Berücksichtigung. Diese ermöglichen, dass

Staaten Emissionsreduktionen in anderen Ländern angerecht werden können,

wenn sie hieran zum Beispiel finanziell mitgewirkt haben. Durch den Handel

mit Emissionszertifikaten dürften vor allem die heutigen Vorreiterstaaten profitieren,

die über eine Energiewirtschaft mit einer hohen Energieeffizienz verfügen.

Dabei sollte jedoch berücksichtigt werden, dass selbst beim Erreichen der

Kyoto-Ziele die weltweiten Emissionen aufgrund der starken Zuwächse in den

Entwicklungsländern ansteigen werden. Sollten sich die Szenarien der Klimaforscher

bewahrheiten, wird deshalb der Druck zu weiteren Einsparungen aufgrund

von Umweltfolgen in den nächsten Jahrzehnten deutlich zunehmen.

Dies könnte sich für Länder mit effizienter Energienutzung und einem Vorsprung

bei der Nutzung regenerativer Energien dann sehr positiv auswirken.

In den Industrie- und Schwellenländern verursacht die Energiewirtschaft

den größten Teil der Treibhausgasemissionen. Die von den Annex-I-Staaten

bisher erzielten Emissionsreduktionen wurden überwiegend durch die Energiewirtschaft

erbracht. In der Summe haben diese Staaten die im Kyoto-Protokoll

bis zum Jahr 2012 vereinbaren Emissionsminderungen bereits heute erreicht.

Hauptursache hierfür ist jedoch der wirtschaftliche Umbruch in den ehemaligen

Ostblockstaaten. Die meisten westlichen Staaten hingegen haben

überproportionale Steigerungen zu verzeichnen. Einige wenige Staaten wie

Großbritannien weisen aufgrund der Substitution des Brennstoffes Kohle

durch das kohlenstoffärmere Erdgas einen gegenläufigen Trend auf.

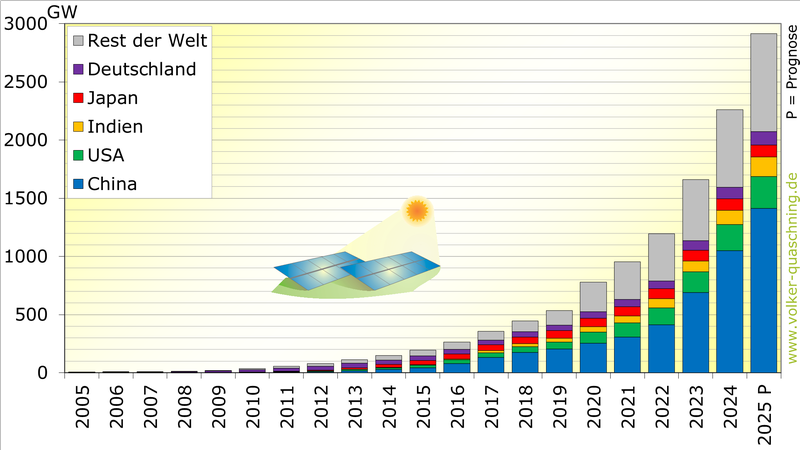

Die Emissionen der Entwicklungsländer sind in den vergangenen Jahren viel

stärker gestiegen als durch die Reduktionen der Annex-I-Staaten kompensiert

werden könnte. Darum steigen auch die weltweiten Treibhausgasemissionen

trotz Kyoto-Protokoll weiter an. Weitere Reduktionen durch Substitutionsmöglichkeiten

von Kohle durch Erdgas sind begrenzt. Sollen die Emissionen der Annex-I-Staaten stabilisiert

oder gar noch weiter zurückgeführt werden, müssen hierfür vorhandene Einsparpotenziale

zügig erschlossen und mittelfristig CO2-neutrale Energieträger wie erneuerbare

Energien im großen Stil genutzt werden. Andernfalls, so zeigen Szenarien

der Klimaforscher, könnten die Folgen fatal sein. Ob sie damit recht haben,

wird dann unser globales Experiment mit dem Weltklima beweisen.

[2] Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC: IPCC Special Report Emissions Scenarios 2000.

[3] Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC: Climate Change 2001 Synthesis Report. Wembley, 2001.

[4] DOE/EIA: International Energy Annual 2000. Washington, US Department of Energy 2002.

[5] Enquete-Kommission „Vorsorge zum Schutz der Erdatmosphäre“ des 11. Deutschen Bundestages (Hrsg.) : Schutz der Erdatmosphäre. Bonn: Economica Verlag, 1990.

[6] United Nations: United Nations Framework Convention on Climate Change. New York, 1992.

[7] Sekretariat der Klimarahmenkonvention (Hrsg.): Das Protokoll von Kyoto zum Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen. Kyoto, 1997.

[8] Quaschning, Volker: Regenerative Energiesysteme. München: Carl Hanser Verlag, 3. Auflage, 2003.

[9] Sekretariat der Klimarahmenkonvention: Report on National Greenhouse Gas Inventory Data from Annex I Parties for 1990 to 2000, FCCC/SB/2002/INF.2, New Delhi, 2002. www.unfccc.de

[10] Bundesministerium für Wirtschaft (BMWi): Energiedaten 2002. Berlin, 2002.

[11] Umweltbundesamt (Hrsg.): Umweltdaten 2002. Berlin, 2002.

[12] UK Department of Trade and Industry (DIT): Digest of United Kingdom Energy Statistics 2002. Norwich, 2002.

[13] International Energy Agency (IEA): Key World Energy Statistics 2002. Paris, 2002.